前言 早期中国教会的历史人物中,诸如利玛窦、汤若望、南怀仁等著名耶稣会传教士,海内外读者对他们都有相当的了解,而被誉为“圣教三柱石”的徐光启、杨廷筠、李之藻,也为中国教友所耳熟能详。鉴于此,关于他们的文献、著作、研讨亦不鲜见。然而,尽管他们对当时教会和社会的贡献不可或缺,但正如一句俗语所说的那样,“一个篱笆三个桩,一个好汉三个帮”,在他们“功成名就”的背后,却是无数其他人士的默默奉献和付出,包括许多知名和不知名的女性——就像我们在耶稣福传的过程中看到的一样!

基于此缘由,本文将介绍一位在中国教会史上发挥过重要作用、扮演过“领导力”角色的女性。她就是堪称中国天主教“女柱石”之一的徐甘弟大。而让她自出生便和教会结下不解之缘的,则是她的亲祖父——明末重臣及科学家徐光启。

一、徐家的公教情缘

毋庸置疑,徐家的公教情缘,早在1593年,自徐光启与在广东韶州居住的意大利耶稣会传教士郭居静神父(Lazzaro Cattaneo,1560-1640)结识时就已开始。及至1600年同利玛窦在北京相遇后,这样的情缘便逐步发展、深入,给后世留下了许多中西文化交流互补的感人故事。

徐光启于1603年在南京由耶稣会士、葡萄牙人罗如望(João da Rocha, 1566-1623)授洗加入教会,圣名保禄。随后几年中,他的家人,包括父亲、妻子和唯一的儿子徐骥(1582-1646),以及两个孙子和两个孙女,也都陆续领洗加入教会。其中就有于1607年出生,取圣名甘弟大(Candida)的次孙女,也就是本文的主人公。

由于出生书香门第,且有一个非常好学、勤奋、清廉、爱国的祖父为榜样,年幼的甘弟大自然获得了良好的文化教育和家庭熏陶。这对当时像她这样的小女孩来说,无疑是常人无法奢望的“起跑线”。

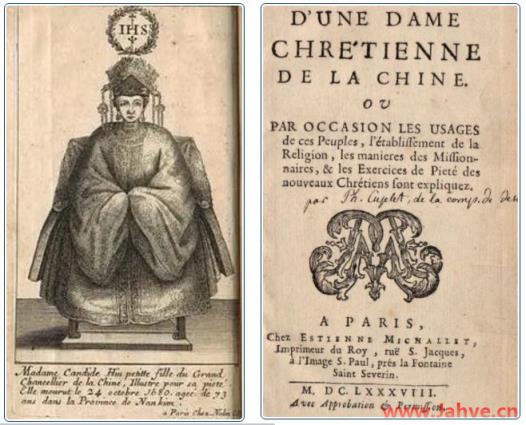

徐甘弟大和徐光启画像,下端的文字说:

“甘弟大徐,阁老(即宰相)保禄徐的孙女”[1]

[1]图片见于https://www.alamy.com/portraits-of-ferdinand-verbiest-adam-schall-candida-xu-and-xu-guangqi-from-a-description-of-the-empire-of-china-and-chinese-t-museum-private-collection-image212327361.html

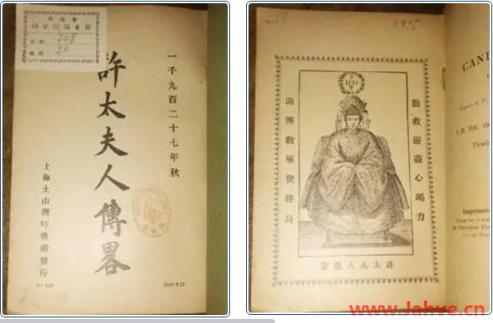

十七岁时,甘弟大被许配给了徐光启的好朋友,也是已经领洗加入教会的松江人、许乐善的孙子许远度[2]。他们生育了八个子女,但在甘弟大四十六岁时,许远度因病去世,她的人生遂也转向完全献身于教会事业和慈善工作,终生不渝、成果显著。然而,限于当时重男轻女的社会和文化氛围,人们不但未能给予她应有的认可和重视,连教会历史文献中也很难找到对她的详实记载。如今,我们只有从清初来中国传教的耶稣会会士柏应理(PhilippeCouplet, 1623-1693)神父[3],于1680年返回欧洲募款时,以拉丁文写的Historianobilisfemina Candida Hiu(《一位贵妇人徐甘弟大传》),获知她的事迹。此书于1688年出版后,立即被翻译成法语,以Histoire d'une dame chrétienne de la Chine(《来自中国的基督徒女士的故事》)为名出版,后来还被翻译为西班牙语和德语。而文言文的中文版由许采白神父于1882年翻译,以《许太夫人传略》为书名出版。在1927和1938年,分别由沈锦标神父和徐允希神父(徐光启的十一世孙)以白话文翻译并加注。沈锦标保留了许采白的书名,但徐允希则以《一位中国奉教太太:许母徐太夫人甘弟大传略》为新书名。借助如下取自不同网站的图片,我们可以追溯不同版本的甘弟大传略。

[2]参见刘耘华:《徐光启姻亲脉络中的上海天主教文人:以孙元化、许乐善二家族为中心》。《世界宗教研究》2009年01期:98-107。

[3]更多介绍参见《比利时汉学家柏应理(Philippe Couplet, 1623-1693)》,载于“海外汉学通讯社”网站:https://site.douban.com/124176/widget/forum/4807720/discussion/614040566/

[4]扫描件见于https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN666529523&PHYSID=PHYS_0005&DMDID=

许采白翻译的《许太夫人传略》铅印本,见于“孔夫子旧书网”

沈锦标和徐允希的白话文译本,见于“孔夫子旧书网”

二、柏应理和徐甘弟大

1623年5月31日出生于比利时马利纳(Malines,今安特卫普)的柏应理,自小在当地的耶稣会学校求学,并于十七岁那年成为耶稣会的初学生。1654年,博学多才且晋铎已有数年的他,受到刚从中国回来的传教士卫匡国(Martino Martini, 1614-1661)的影响,要求去中国传教。终于,在另一位前辈传教士卜弥格(Michel Boym, 1612-1659)的带领下[5],他于1659年平安抵达澳门,次年便来到江南一带工作。

[5]卫匡国和卜弥格虽然都是耶稣会会士,但二人在同一时期从中国返回欧洲的目的却截然不同:前者是为刚刚入关建政的清王朝效力,而后者则是为流亡中的南明王朝赴教廷求援,二人因此互相提防不说,也不乏明争暗斗。返回中国后,卜弥格遂因心力交瘁,于1659年8月22日病死在中越交界线,而卫匡国也因霍乱感染,于1661年6月在杭州病逝,均享年47岁。

柏应理1647年的画像,时年25岁[6]

[6]图片取自刘纯撰写的《三百多年前游欧的中国人》,载于“知识分子”网站http://www.zhishifenzi.com/depth/humanity/466.html

在长达二十余年的时间中,柏应理以前辈利玛窦为榜样,认真学习中文和中国古典文化,写作翻译不断,广交四方朋友,足迹遍布江西、福建、湖广、浙江、江南等省。他在江南省的时间最长,主持过松江、上海、嘉定、苏州、镇江、淮安、崇明等地教务。而在众多协助柏应理的中国友人中,首推家在松江的许太夫人徐甘弟大。她不但尊柏应理为其神修导师,而且时常以钱财赞助他和其他传教士。正因如此广泛深入的交集,柏应理才有资格写下她的传略,以颂其美德。

此书篇幅虽然不长,但内容很丰富。从许太夫人的出生、出嫁、济贫、传教,一直写到她1680年10月24日去世为止。也正是这一年,柏应理奉命返欧,并开始着手写作。他虽然是以许太夫人生平事迹为主要线索,但却兼顾中国民情、民俗等其他内容,也插入了一些趣闻轶事。在书中,柏应理以生动的笔墨着重刻画了甘弟大的善良和虔诚:“太夫人性仁慈恒喜恤贫,每有所施,不为人知,故于宅后开一便门,使贫妇孤孩随意出入”;“时太夫人年近古稀,每日犹必进室诵经与祭,风雨无阻”。在结语中,柏应理也坦言了写作的目的和初衷:“余作此篇,并无别意,只是要欧洲女士稍稍认识这位夫人的大功大德,仿效遗范,慨然相助中国传教事务。”事实也证明,他的写作目的得到了很好的实现,欧洲许多知名教会女性纷纷为中国的福传和慈善事业慷慨解囊[7]。

[7]引文均见于《比利时汉学家柏应理》。

三、献身教会福传和慈善事业的徐甘弟大

根据盖奥·金(Gail King)依据柏应理的法文版传略所做的描述[8],虽然甘弟大来自名门望族,而且还有一个累官至云南按察使的儿子许缵曾[9],但她并没有依赖自己的家族和儿子过吃喝不愁、逍遥自在的生活。相反,丈夫去世后,甘弟大继承了娘家人的传统工艺,在自己家里开始了养蚕、刺绣和纺布的生意,用获得的利润支持教会事业和慈善工作。盖奥·金将她的“奉献”归了如下三大类并逐一举例说明:

[8]本文关于徐甘弟大的详细资料,虽然参考了不同作者依据许允希的中文版本所做的综合性描述,但大多数来自GailKing参考柏应理法文版传略所写的《徐甘第大和十七世纪中国基督宗教的发展》(CandidaXu and the Growth of Christianity in China in the Seventeenth Century)一文,刊于MonumentaSerica46(1998):49-66.

[9]关于许缵曾比较全面的介绍,可参考由上海师范大学的延经苹于2009年4月撰写的硕士学位毕业论文:《清初天主教文人许缵曾研究》。

1655年,当在上海的负责人潘国光(Francesco Brancati, 1607-1671)神父写信告知她有二十五位耶稣会会士生活困难时,甘弟大前后筹集了相当于22,000法郎的白银[10],亲自交到他手中。1665-1671年,当坚持“天圆地方”的钦天监监正杨光先,因反对汤若望等人而掀起“历狱”之案后,甘弟大不但派自己的弟弟到北京去接应将被驱逐到广州的传教士们,也派一个仆人到澳门附近接济被困在那里的传教士。至于那些患病和受伤需要休养、治疗的传教士,她更是接到家中,让他们住在专门为他们收拾的房舍中长时间休息疗养。

[10]折银5500两。参见朱菁:《土山湾出版的许母徐太夫人译传》,载于“徐汇文化遗存”网站:http://project.wenboyun.cn/xhwh/wap/news.php?id=123

除了直接帮助和接济传教士们,出资帮助修建教堂更是甘弟大习惯性的“奉献”方式。一开始,她随着儿子许缵曾在不同地方的任职,到访并出资修建教堂。如许缵曾于1658年出任江西驿传道副使时,甘弟大遂在南昌购买大屋子将其改建成天主堂。后许瓒曾分别在四川、河南、湖广做官,期间,因道路艰险,甘弟大不便前往,但嘱咐儿子在成都、重庆、开封等地出资创建天主堂,并请合适的传教士前去开教,如法国人穆格我(Claude Motel, 1618-1671)在重庆、奥地利人恩理格(Christian Herdtrich, 1625-1684)在开封、法国人穆迪我(Jacobus Motel,1619-1692)在湖广。甚至在北京的东堂和传教士的墓地因年久失修,出现坍塌和荒芜后,她也拿出2000多两纹银来资助修复开支[11]。

[11]同上。

至于在松江和上海一带,她更是帮助在那里负责的潘国光神父修建了数十座大小不一的教堂,并邀请澳门的艺术家前来绘制宗教画,复制后发放到各个教堂。除此之外,她还特别将康熙1675的御笔“敬天”二字制成匾额,并在上面刻上龙的图案,以显示皇家威严,然后也送到各地教堂。柏应理神父因此这样写说:“在全国,恐无一圣堂、祈祷所、教区、善会,不曾沾夫人之恩”[12]。

[12]见于周萍萍:《明清之天主教三位女信徒》,刊于《世界宗教文化》2008年02期:39.

有什么样的祖父,就有什么样的孙女!徐光启帮助利玛窦、汤若望等人翻译几何、天文学、农学等著作,并将付梓刊印的“基因”也传给了甘第大。她也请西方传教士译著“宗教类书籍126种和科学类书籍89种,共计486卷。出资刊印后,分发给各个教堂以及赠送给贵妇名媛、亲朋好友,使足不出户的妇女能接触到天主教教义。她还在家中供养了几个女信徒,凡外界有人生病,就叫她们前去救助服侍。她还派她们中明白教理、口齿清晰的去不信教的人家宣扬教义”[13]。1669年,当南怀仁被康熙皇帝平反并任命为钦天监后,她立即送去一笔数量可观的善款,一方面帮助“重见天日”的传教士们支付生活费用,另一方面也资助他们刊印书籍。而当柏应理准备返回欧洲之际,年逾古稀的她又出资帮他购买400本由传教士们用中文撰写的图书,带给在罗马的教宗,作为“工作报告”的一部分[14]。

[13]同上。

[14] GailKing, 60.

生性善良的甘弟大一生都在致力于各种形式的慈善事业。为便于接济穷人,正如前文中提到的柏应理的记述,她在住宅旁另开了一扇小门,让衣食无着的贫苦百姓随便进出。她有时也亲自把衣服、食物分发给穷人,甚至不惜将皇帝冲着她儿子的面子而赐给她的生日礼物,也拿来换成善款救助他们。许缵曾因为担心这么多人随便出入,不利于她神形安康,遂径自将该小门封闭,且又另建新的寓所供她安心休养。甘弟大不便公开和儿子表达不满,只好另寻合适途径帮助穷困。

当她发现有不少失明者不得不靠说书和算命维持生存时,甘弟大一方面提供他们生活所需,另一方面又给他们传授福音真理。这样一来,这些人竟然都变成了宣讲福音的生力军。

当她又从许多接生婆那里听说有很多婴儿,特别是女婴,要么被父母遗弃,要么早早夭折,便托付许瓒曾呈请苏州抚台准许购买一所大房子,专门收养弃婴。同时,她也为那些夭折的婴儿们购买了一块墓地,命名为“无辜小婴孩墓地”,对每个夭折的婴儿都给予有尊严的安葬。而对那些无力支付丧葬费的穷人,她也帮助购买棺材且举办合适的葬礼[15]。

[15]同上,60-61.

3.发挥领导力和见证作用

据盖奥·金依据有关文献记载所做的叙述,在甘弟大守寡的二十七年中,在中国工作的耶稣会会士人数从二十四到四十四不等。鉴于此,各地的福传工作不得不依赖中国教友们的帮助。这一情形在教难期间显得更加突出。

前面提到的潘国光神父在上海和周围地区成立了六个不同的男女教友善会,如为妇女的圣母会、为男教友的耶稣基督苦难会、为学者的圣依纳爵会、为传道员的圣方济各·沙勿略会、为儿童的圣天使会、为学生的圣类思·公撒格会[16]。虽然甘弟大本人属于圣母会,并且担任松江一带团体的负责人,但几乎所有其他的善会,都离不开她的积极支持和帮助。

[16]同上,63-64.

为了有效地帮助穷苦人士,也为了参与要理讲授和其它服务教会的工作,甘弟大在自己府上为一些贞女们提供食宿,帮助她们过团体生活,也资助她们在服务和福传方面的开支。而在她自己家中,她的美好见证也直接影响了家人的信仰生活。丈夫许远度在去世前两年领洗入教,她的儿媳妇,也就是许缵曾的夫人,不但自己领洗入教,还带领其两位家兄领洗入教。至于家中其他亲友和佣人,因为甘弟大的表样和宣讲而领洗入教的就更不在少数。

结 语

因未能及时获得徐允希翻译、加注的甘弟大传,本文对她的介绍不得不依赖目前在期刊和网站上所能获得的“第二手资料”。但经过纵横比较后,我认为中外不同作者基本上都忠实地按照柏应理这位见证人的写作,客观回顾、评析了甘弟大的一生,尤其是她在失去丈夫后的近三十年中,不遗余力、不辞辛苦地为教会的福传、服务及慈善工作所做的杰出贡献。身为大家闺秀、来自书香门第、贵为高官之母,甘弟大的确有她同时代的女性无法企及的优势。然而,她并没有坐享其成,更没有过养尊处优的生活。相反,正如福音中“塔冷通”的比喻所说的那样,她因为“得到的多,赚得的也多”!我们可以说,甘弟大就是那个得到十个“塔冷通”的忠信而又勤奋的仆人,主人一定会欣然接受她呈上的“本钱和利润”,并邀请她加入到早就预备好了的“喜宴”中。我们从1680年甘第大去世后,耶稣会总会长下令全球会士为她举行三台弥撒,念玫瑰经三串的做法中,不难看出当时在中国的耶稣会会士们对她的倚重和感激之情。

然而,走笔至此,我们也不得不检讨的是,尽管中国教会中有像徐甘弟大这样堪被称为“柱石”的杰出女性,但了解和知道她的人并不多。即使其子许缵曾在《宝纶堂稿》中对她有所描写,《徐氏家谱》中也提到了她,但如果没有柏应理的传略,我们可能无从知晓她的生平与贡献。在介绍完包括甘弟大、杨廷筠的女儿阿格奈斯(Agnes)和浙江巡抚佟国器的夫人阿加斯(Agatha)后,作者周萍萍这样评论说:“还有更多推动中国教会事业发展的女信徒,因为资料缺乏,我们无法做深入的研究。就是这极少的关于女信徒的记述,也只是散见于传教士写回国的书信、报告以及中国的方志、笔记之中。更多的普通女信徒,我们甚至连她们的名字都不知道,她们悄无声息地湮没于历史发展的长河之中,让人惋惜。[17]”

[17]周萍萍:40。

诚然斯言!这样的不幸一方面源自中国社会由来已久“重男轻女”的文化弊端,另一方面也和天主教会中的“神职主义”(clericalism)有相当的关系。二者均是建立在性别歧视上的脆弱大厦,随着人类社会的进步,正在变得摇摇欲坠。正因如此,自教宗方济各当选后,他不但多次呼吁提高女性在教会中的地位,赋予她们参与决策及管理的机会和权利,也在人事任命方面采取了具体可见的行动。无疑,这是一个好的开始,但道路依然漫长、面对的挑战和阻力仍不可小觑。今天,当我们缅怀像甘弟大这样早期中国教会中的杰出女性时,我们更有理由和信心,共同建设一个符合天国愿景和福音教导的大公教会。相信甘弟大等教会女性的在天之灵,一定会感到更加喜悦和欣慰,并为我们继续祈祷祝福!