圣本笃之前的隐修传统(上)

引 言:

I苦行

基督徒的基本生活态度

希腊文“苦行”或“苦修”(ασϰείν)泛指:干活、做事、做工,或是精雕细琢地加工某个物件,或是认真谨慎地经营某个事项,或是刻意尝试争取得到某种能力,或是应用伦理的方式,通过符合道德的、与理念相吻合的行为训练来获得能够应对一切诱惑的坚强性格。[1]然而这个概念早在斯多葛犬儒主义哲学中,就已渗透否定性的涵义:控制欲望和摆脱世俗诱惑,是达到积极生活目标的工具与途径。

在基督宗教的语言习惯中,苦修是指一种生活方式,其显著特征是因着伦理和宗教理由而来的一种自愿的自我克制,是对那些原则上允许的生活习惯、人际关系、工作能力、渴求赞誉以及享受自由的一种舍弃态度,这种舍弃可上升至一种积极主动的回避俗世,或 “自我折磨”。[2]

我们知道,在圣经时代就已出现过埃色那团体(Essener),若翰就属于该团体,其成员大多数是度苦修生活的独身男子,他们在耶路撒冷城组建自己的社区。[3]

苦修生活在宗徒时代开始崭露头角,祈祷与斋戒作为虔诚的宗教操练常态,逐渐受到重视和推崇,人们被告诫不要在世上积攒财富,不要贪恋权贵名利等。独身和苦修者追求的并非婚姻生活,他们的宣讲侧重以灵性生命来对抗肉欲,而且末世论的价值取向也构成灵知派(Gnosis)、马西翁派(Markionismus)、蒙丹派(Montanismus)等异端学说主张和强调苦行、苦修的理由。

两篇伪克莱蒙特书信《论童贞》(De Virrginitate I-II)初次谈到那些以独身和贫穷的方式效法耶稣的苦行者,他们以宗徒和先知厄里亚等人为芳表度苦行和圣洁的生活,如那充满激情的、当受称颂的童贞生活一样,这被视为个人成圣和履行使徒职责的最有效方式。所以,这些漂泊流浪的苦行者与宗徒及先知是非常相似的,他们构成一个特殊的群体,并且超越地域和疆界,他们宣发私人童贞意愿: 诸如贞洁、贫穷、节欲、祈祷、斋戒,主张远离世俗,愿与天主紧密结合。[4]

在奥力振看来,除了主教、司铎和执事以外,其他苦行者和贞女们也算得上是教会某种意义上的“神职人员”。他们以守贞的方式来表达的苦行生活,不久也需借着一种独特的仪式和特定的生活方式(如不出席宴席、婚礼、不奢华娱乐、不去公共浴室)向大众广而告之。

起初大多数的苦行者和贞女们仍和父母家人同住,但也有少部分人开始生活在自己的小团体内(隐居点)。当时的苦修者们并没有固定的衣着服饰——对女性而言,如果人们把头纱忽略不计的话。因为贞女们自第三世纪中叶以来,都普遍佩戴头纱(Nuhere面纱,等同结婚),头纱是已婚妇女或订婚女子的标记,多以白色为主,象征纯洁喜庆,取自代表圣洁处女的女灶神维斯塔(Vesta)的火焰。

女神维斯塔

关于“新娘思想”,戴尔都良曾做过一番论述:“我请求你(贞女)用纱巾裹住你的头,拿起道德的武器,以廉耻的壁垒把你围起来,给你的性别筑起一道围墙,让你自己的目光和过路人的目光都无法穿透它。穿上已婚妇女的衣袍,如此你将保持贞女的身份。给你自己一个外表,就仿佛你并不是你自己。唯独天主认识你,就该满足了。另外,你确实是已婚的人了,因为你已把你自己嫁给了基督,你已把自己许配给了他,已与他缔结了永久的婚约。你现在的穿戴打扮,应当是你的新郎所中悦欣喜的。基督要求世俗的新娘和妇女们都戴上头纱,那么他所中意的新娘就更应当这样做了。”[5]

奥力振和戴尔都良都是苦行者,然而他们所走的道路险些离开大公教会。这一危险势头在最初几个世纪的苦行者们身上始终有迹可循。

也许有人认为:隐修生活是教会内部的抗议运动,是在反对君士坦丁帝国教会的泛世俗化过程中形成发展起来的。可是单从年代角度看,这样的观点不足以成立。因为独居苦行者和苦修团体,早在君士坦丁称帝之前就已存在,且有其组织化的个体独居隐修制度。另一种观点则是以经济危机为出发点:第三世纪民众生活极端艰苦,尤其是在埃及一带,故此,相应的隐修运动也最先在这里萌芽。面对毫无出路的生活困境,许多人对自己说:既然忍饥挨饿,那干脆就作个中悦于天主的苦行斋戒者吧!当然也有在个别情形下,令人无法承受的税赋压力导致某些人逃入旷野,甚或也有极少数的人因着教难躲进旷野为保全性命。

难道外在的危机就能真正引发一场大规模的灵修运动吗?对此,我们完全有理由提出质疑。其实客观的危难导致的更多是暴力运动,而非内在的灵修运动,真正的隐修源自内在的精神动力。那些隐修士为避免与世俗同化,决意离开人群进入旷野,以隐修刻苦的方式代替基督徒殉道的牺牲精神,因此隐修者被视为殉道的后继人,隐修也被比作是不流血的“白色殉道”。能够获得普遍认同的阐释是:隐修方式越是广泛传播,也就越强烈地促使它要在普通民众环境之外实现。

II独居

旷野隐修的普遍生活方式

隐修制度始于旷野隐修士(Anachoreten/Eremiten)。[6]第三世纪晚期,在埃及兴起一场遁迹旷野的思潮运动,苦行者们最初生活在村庄边沿,但仍与他们家乡的教会团体一起举行礼仪,不久有些人便彻底归隐到旷野深处。为一部分人而言,这种隐遁只是一个暂时的中间站;相反,另一部分人则将之视为他们生活的全部。独居闹市边缘和隐遁旷野深处,是两种截然不同的方式选择,我们首先来看看旷野独修(Anachoretentum沙漠隐修)。

在埃及,“阿纳霍雷赛“ (Anachorese)这个词原本指: 人们从尼罗河谷底上行而进入沙漠地带,暗指一些人为躲避税务官员或债权人的追讨而逃避到人迹罕见的荒野,因为他们无力向国家交纳税赋或不愿意服兵役。只是随着时间的推移,这个词语的含义才演变为“度隐修生活”。[7]

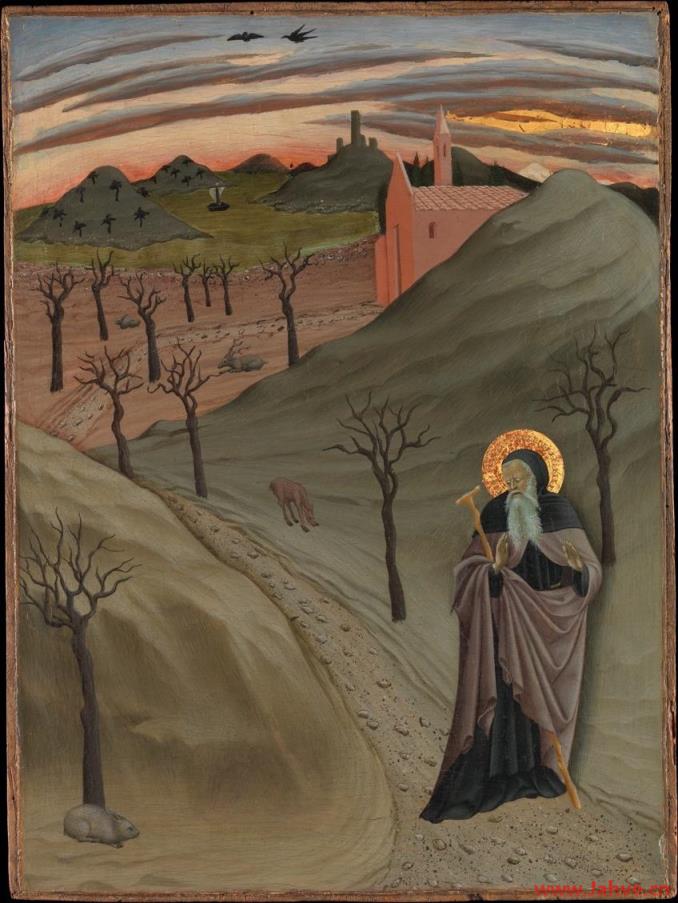

圣安当是我们最熟悉的一位旷野隐修士,被誉为“隐修之父”,但有关他为隐修始祖的观点是有待解释的。在埃及亚历山大城的主教亚大纳修为其所写的生平传记中(Vita Antonii)详述道:安当于251年出生在埃及中部尼罗河畔的一个小村庄,家境殷实,约18岁时,父母相继去世,留下他和一个12岁的小妹妹及200亩田地。20岁那年,有一天安当去教堂参与弥撒,当日的福音正好是耶稣与富少年的对话: “你若愿意是成全的,去! 变卖你所有的,施舍给穷人,你必有宝藏在天上,然后来跟随我。”(玛19:21)

他深受圣神启发,感到是耶稣向他发出邀请,于是他即刻变卖家产,施舍给穷人,只留一小部分给妹妹,并把她交托给一个贞女团体照顾。[8]随后安当搬到村庄郊外的一间小屋子,在一位年长隐修者的指导下开始隐修生活,他在导师的引领下也结交了其他的隐修士,并向他们学习,10 多年后才独自进入旷野,那年他35岁,可见安当并不是第一位隐修者。

从传记描述可以看到安当的“苦修”包括以下几点内容:其一,每日劳作(编制草框、草席、鞋帽等轻便手工)以维持生计; 其二,守夜少睡且席地安寝; 其三,守斋节食,只用清水、面包,一日一餐; 其四,留意观察自己的思想,排除心中不该有的念虑;其五,不断祈祷,勤于阅读和背诵圣经。这大概是当时一般苦行者都持守的规约。

隐修期间,他战胜了巨大的诱惑,在与肉身恶魔的搏斗中经受住了“考验”(考验一词是隐修文学的一个重要惯常术语)。在修行中安当不断追求更大的隐退,从乡村边缘到村外荒废的坟墓,再历经艰辛渡过尼罗河,抵达东岸的庇斯比尔(Pispir)荒野,而后在一座山丘上找到一间破旧的小堡垒,把自己关在里面,偶尔遇到访客他就隔窗对话。最终他决定永远在这片旷野里定居下来,不久他的周围也吸引了诸多的跟随者前来居住,他们以散居的方式隐居在旷野各处,后来建立许多规范的隐修定居点(Laura),每个隐修定居点都与某位德高望重的隐修士保持着密切的联系。20多年来安当以独居方式生活在靠近红海和尼罗河之间的克津山(Mt. Colzim)旷野。

亚大纳修所写的《安当传》风格化地展现了隐修生活,使之成为众人效法的榜样。传记更多表达的意图是要从英雄的生活中撷取那些能够说明这一理念的题材加以编撰。作者特意将安当的生活片段进行系统化的整理编排,为的是把一条灵修道路指示给读者。

在这条路上,这位隐修始祖越是让自己遁入孤独之中,也就越朝着成圣迈进。这样,一个典型的事例就清晰可观,一方面为确立和奠定旷野隐修传承,另一方面也促使亚历山大的主教借着这一鲜明的展示,重新把隐修运动纳入到教会体系之内,可见隐修生活原本上是不依附于教会当局的。[9]

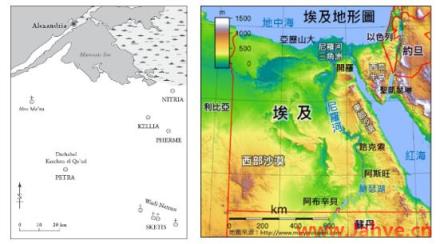

旷野隐修的重要聚集地是亚历山大城以南的尼催雅(Nitria)、科里恩(Kellia)和思西提斯(Sketis)旷野、尼罗河进入地中海的三角地带。许多著名的隐修士,如特伯的保禄(Paulus von Theben,228– 341)、马卡留斯(Macarius,约300–390)、帕弗努提斯(Paphnutius,360)、埃瓦格利乌斯(EvagriusPonticus,345–399)和玛加里奥(Macarius von Ägypten)等人都曾隐遁在这片旷野。

据帕拉迪乌斯(Palladius,364–430)记载,到第四世纪末,在尼特瑞旷野和尼罗河一带居住着大约5000名隐修士,在科里恩有200多名隐修士,而斯科提旷野——路可索(sketische Wüste)在365年左右就已出现“人满为患”的局势。[10]

在这样的一种氛围下,《隐修圣祖格言录》(ApophthegmataPatrum)在4~6世纪期间问世,然而约在公元420年,旷野隐修生活开始陷入危机。其背景是汪达尔人攻占北非所引发的政治动荡,这激起了柏柏尔人和萨拉逊人对隐修定居点(Laura)的暴力挟持和掠夺。围绕着奥力振的神学思想和加色丁教会的基督论而来的大论战,也极大化地加剧旷野散居隐修士们的分裂。

III

团居隐修

几乎在同一时期,另一种新型模式的团居隐修生活也得到发展。与独居隐修相比,团居隐修士(Zönobiten/Koinobiten)的生活有其四个显著特点:

一、所有隐修士都要遵守有约束力的会规,原则上终身定居于一个隐修院,并受制于院长(Abt/父亲)的管辖,院长在一切方面都拥有支配权。二、院长并非由隐修士选举产生,而是由隐修院的赞助者或前任院长委任指定。三、会院规定只有团体可以拥有财产,个体不得占有任何财物。四、要用一道不可逾越的高墙将隐修院与外界隔离开来,借以替代那片与世隔绝的旷野或沙漠。从此,“旷野和沙漠”便成了隐修生活的重要因素之一。[11]

团居隐修模式的创立者是科普特人帕克米乌斯(Pachomius,292–346),他在罗马军团服兵役期间深受基督徒爱近人思想的感化,之后定居于上尼罗河谷,在那里创建了一个隐修团体,并给后人留下第一部《隐修会规》。隐修院生活是从初期教会团体理念出发,以院长为管理者组织构建起来的。新来的人要经过“考验”,在能够流利背诵圣经的某些段落之后方可被正式收录。所有的隐修士在权利和义务方面都均等,大家共同维护生活,确保团体不受阻碍,其核心在于无条件地听命、服从于院长。

帕克米乌斯的《隐修会规》中提到:筑起四面高墙把隐修院与外界隔离开来;建立等级制度的管理结构;在劳动与祈祷之间进行有节奏的转换;与家庭和财产的彻底脱离;所有的弟兄一律平等;每个人的贫穷体现在日常作息、分工和穿着方面一律平等;有接纳童子隐修者(Oblaten未成年的男童,一般年龄在7岁)的规定;帕克米乌斯的隐修院是平信徒隐修院,在那里没有一位司铎。[12]

帕克米乌斯派系的团居隐修模式很快引发一场大规模运动,按照帕拉迪乌斯的说法,大约有七千名修士加入他的隐修院,根据《埃及隐修史话》(Historia monachorum in Aegpto)的记载,则始终维持在五千人左右。该书还提到在奥克希瑞尼库斯(Oxyrrhynchus)地区生活着大约一万名隐修士和两万名度隐修生活的女士(Monialen)。还有在斯厄努特(Schenute von Atripe,†466)领导下的一个隐修院,共计约有一千二百名隐修士和一千八百名隐修女。[13]

第四世纪,东方的其它地区也出现类似的团居隐修点。西乃半岛、犹太旷野、耶路撒冷以及加沙地带相继有隐修院成立,他们以其较温和的苦行方式和较先进的国际化管理模式闻名遐迩。由于这里临近诸多的朝圣地,故此具有超强的吸引优势,比如在巴勒斯坦地区就出现一种典型的隐修定居点(Laura):在一片城墙壁垒的空间内散落着一个个隐修士居住的小屋,中央矗立着一座教堂,隐修士们每日定时聚集在教堂举行公共祈祷。

本笃之前的隐修传统(下):从东方到西方,从独居到团契的隐修发展史

引 言:

I

东方教会的隐修传承:巴西略

在小亚细亚,有组织化的团居苦行崛起与奥伊斯塔提乌斯(Eusitathius von Sebaste300–377)本人休戚相关。可是,他的苦修神学观曾在教会内部产生强烈的冲击,因而在340年甘各拉主教大会(Synode in Gangra)上受到谴责。奥伊斯塔提乌斯后来虽被祝圣为主教,但他的「圣神的天主性」大论点与基督教义背道而驰,最终他被教会判决。

然而,在奥伊斯塔提乌斯的影响下,凯撒肋雅的巴西略(Basilius der Große330–379)也决意度隐修生活,这为东方教会的隐修文化带来前瞻性的启发。他以神学的分辨者、隐修院的建立者和卓越的教区主教著称,并恒久闪耀在东方教会的领空。巴西略出生于虔诚的宗教家庭,母亲莫妮加、父亲卡尔、与长兄、妹妹、弟弟(尼沙的圣国瑞)(St. Gregory von Nyssen 335-394),皆被封为圣人。巴西略从小接受良好的教育,幼年时期曾在以色列的凯撒勒雅、土耳其的君士坦丁堡和希腊雅典求学。[1]

巴西略于隐修初期居住在叙利亚和埃及境内。358年,28岁的他只身来到以色列的新凯撒勒雅沙漠区(Neo-Caesarea)正式定居,他的隐修生活到34岁时被中止——他的主教尤西比乌斯召他回去以对抗赞成亚略主义的新罗马皇帝瓦伦斯。370年,40 岁的他被任命为总主教,其首要任务是反击各种亚略异端学派。由于这些团体都受到皇帝支持,所以需要大量的神学著作和文化人才来抗衡博弈。

但是巴西略与他先前的教父完全不同,他把希腊哲学、世俗文化与神学三者兼并整合。但也有教会史学家认为当时并没有出现过这样的领袖,因为当初教会的神学思想,特别是在“圣神论”和“圣母论”上的发展非常有限。

巴西略在希腊文化地区成为反对世俗主义的先锋人物。然而,他的出世价值观并没有使他忘记自己的人民。在成为主教之前,他常常周济街头的无家可归者,组织民众分发食物给饥饿的穷人; 在成为主教之后,借助之前的隐修经验,开始建立一个名叫Basiland 的小城,城里设有圣堂、医院、医护区、工匠房和民间小手工业店铺。[2]

讲希腊话的东方隐修士和隐修女都依照巴西略制定的会规生活。会规强调对苦修戒律要有彻底的服从和听命精神,这一理念扩散到大批其他隐修团体,于是手工劳动受到极大推崇。尤为创举的是,隐修者开始投身于慈善事业和医疗服务。

当然,回归世俗是不被允许的,因为“发愿”(Gelübde)作为新的恒常因素被巴西略首次引入隐修生活中。隐修者终身受其所发圣愿的约束。同样“初学”(Noviziat)的形式,也是巴西略的创意。那些渴望加入隐修团体的人,在“初学”期间可以检验自己是否适合度隐修生活。从这方面讲,巴西略并不愿意年事越高越要谨守严厉的苦行戒律,特别是在无关紧要的琐碎事上,不提倡严格死守规矩。在他看来,团体不应生活于法律中,而应生活于内在的自由中。祈祷、唱圣咏和举行礼仪是隐修生活的基础课题,这些要有节奏地分配在日常作息中。兄弟般友爱的团体精神是不可放弃的,爱德和美德只有在团体内才能够发挥和滋长。

[Vita apostolica]一词指向宗徒时代的信友生活,是初期教会团体共处的再现。“同心合意”的耶路撒冷团体(宗4,23)才是隐修院制度的楷模。确实,史学家们从隐修的根源中,找到最基本的基督徒元素,那就是 “对初期教会强烈的怀旧情绪”。也就是宗徒传给初期教会的大公普世精神,与帕克米乌斯相比,巴西略对团体的强调则显得更加迫切和突出。[3]

巴西略会规的《小苦行律》(Das Kleine Asketikon)和《大苦行律》(Das Große Asketikon),以及后来的《短会规》(Kürzere Regeln)和《长会规》(Längere Regeln)为整个希腊化教会的隐修制度夯实了根基。所有的隐修者都按照同样的会规履行职责,不论是生活在隐居点内,还是在旷野独修,或是与某个隐修团体保持一定联系的独修者。

会规指出: 团体生活、礼仪祈祷以及双手劳作比个人的禁欲修行更加重要。巴西略的会规也非常灵活,而且通用在医院、慈善机构、灵修操练等方面。他的规矩能够避免隐修生活陷入一种极端沉思默想的魔幻境遇。后来著名的圣本笃也是参考巴西略的著作编写自己的会规。巴西略一生刻苦精修,49 岁时撒手人寰。[4]

巴西略会规被教会公认为一切隐修生活的蓝本。451年召开的加采东大公会议(Konzil von Chalcedon)从律法上将隐修生活纳入到教会体系内,并特别制定一系列具体的法规:将每一座隐修院置于其所在地区主教的管制权下,只有通过主教的允许,才能建立隐修院(Can. 4);先前现存的和被承认的隐修院不得与世俗风气同化(Can. 24);重申之前认可的规章制度,比如:隐修士和修女必须履行苦行般的隐居义务,严禁他们插手教会和国家事务(Can. 4, vgl. Can. 3);奴隶只有经过其主人的同意,才能被隐修院接纳(Can. 4);隐修士不得服兵役或接受世俗职务(Can. 7);献身于天主的贞女和隐修士不得度婚姻生活(Can. 16)。[5]

II

别样的苦修方式

在叙利亚一带也相继出现怪异的独居苦行方式,独居隐修和团居隐修相比,前者的行为显得极端奇特:这里的独居修者自愿承担沉重的补赎,他们戴着沉甸甸的铁链,长时间禁食斋戒和不睡眠,放弃任何形式的身体养护,保持站立(单腿站立),长久匍匐在地默祷。有些隐修者终日过着漂泊游走的生活,他们没有起火做饭的锅灶,也没有固定的安睡之处。这种游离型的“流浪隐修者”在叙利亚和美索不达米亚地区数量相当庞大,而且是十分难以管控的群体,不久便引起国家和教会当局的不信任。

然而,绝大多数人仍选择在固定的地方修行。这些隐修者分为两种:其一,有些人(其中也有少数女性)终生住在一个山洞或一个小棚子里,这类隐修者完全没有寝具,他们被称为Reklusen;其二,有些人则住在一个有围墙但没有屋顶的空间内,属于这个群体的也包括那些住在树上的隐修士,他们被称为Dendriten,以及住在一个石柱顶端搭设的小平台上的隐修士,被称为Styliten。

石柱苦行方式的首创者是西默盎,(号称石柱人)(Symeon Stylites der Ältere,†459),他是西西亚里岛一位牧羊人的儿子,自幼随父到处看守羊群,喜好游牧生活。起初,他在一座隐修院务工打杂,后来被正式收录为会士,定居3年后离开,独自到另一所隐修点。

在隐居点,他刻苦肉身,用一根粗绳子系在腰间,并多日守斋禁食。有一天昏厥晕倒,当他醒来后,院长警告他以后不得用严厉的苦行对待肉身。奇怪的是后来西默盎又走进另一所隐居点,不多久就居住在神庙废墟的石柱上,为了表示决心,他把右臂用铁链绑在一块大石头上,为的是能够在自由中苦修祭献。因为不乐意访客因着好奇来打扰他的苦修生活,在这座隐修院住了4 年后迁往异地。

423-459年间,他先后生活在三根石柱上,而且一根比一根高。他常常自己徒手打磨石块,一生在石柱上度过30年。他去世后,人们围绕着他最后居住的那根石柱建起一座大教堂,这座教堂很快就成为著名的朝圣地。[6]

石柱人西默盎

总之,苦行的类型和数量在东方要远远超过在西方,虔诚的方式也是多种多样的。成为圣人的既有独居隐修者和团居隐修者,也有生活在城市里的“虔诚派傻瓜”、石柱上的站立者、行奇迹者、以及那些所谓的“不睡眠者”。[7]

III

西方隐修生活的崛起

西方隐修生活更多缘起于个人的意志,既有男性,亦有女性,他们远离世俗,精修祈祷,当然也有部分人愿意集体居住在一起。早期的代表人物是以热罗尼莫(Hieronymus347–420)为核心形成的隐修团体,地点在富贵的寡妇玛切拉(Marcella)位于罗马城阿翁亭的住所。[8]

热罗尼莫出生在意大利巴诺尼亚和多玛西亚边境的史缔东城(Stridon),在罗马成长并求学,360年受洗,父母均为虔诚基督徒,热罗尼莫年轻时立志博览群书,游遍天下。由于他的老师(Aelius Donatus)是异教徒,只注重学问,且对抗信理,所以热罗尼莫曾一度对信仰失去热诚。在父母的祈祷下,他前去特里尔(Trier)深造,当时特里尔的宗教气氛十分浓厚,在那里他的信仰热火重新被点燃。

374年热罗尼莫又去安提约基雅城,不久便大病一场。有一天,在异像中他感到自己来到天主台前受审,当他声称自己是一名基督徒时, 空中传来声音说: “你在说谎, 你是西塞罗(M.T. Cicero 古罗马文学家)的信徒, 而不是基督的追随者,因为你的财宝在哪里,你的心也在那里!(玛6,21)”他顿时醒悟过来,认识到不该常钻研外教文学作品,而是要注重研究圣教学术。

病情痊愈后,他即刻前往安提约基雅郊外的旷野区开始独居隐修。约374-280年间,热罗尼莫在旷野专心研读神学及圣经,并且学习希伯来文。历经23年的辛劳(282-405),他将古经由希伯来文翻译成拉丁文译本[Vulgata]-《圣经》,又译《拉丁通俗译本》,他被誉为西方教会早期最著名的圣经学家。热罗尼莫很早就显露出对藏书的热情,他成立了古典晚期最卓越的私人图书馆(收集异教文学经典、大量圣经残卷、教父神学作品等)。

热罗尼莫的才学和圣德超群出众,可是他的文笔常常犀利尖锐、嫉恶如仇,撰写的作品针对时代达官一族的恶习,一针见血、毫不留情,因此树敌无数,遭到敌对者的报复,成了众矢之的。386-420年间,迟暮之年的热罗尼莫一直在耶稣诞生之地的伯利恒(Bethlehem 白冷城)境内隐修。同时,他在伯利恒救主圣诞堂附近创建了一所男隐修院,三所女隐修院,他自己住在一个岩石改造的小洞里,在其周边又开设一所学校和两间收容所。他对妇女的灵修神业也格外关注,在他门下的拜访女性有著名的圣女玛珊拉(St. Marcella)、圣妇宝辣(St. Paula)和她的两个女儿: 圣女白莱西拉(St. Blaesilla)和圣女欧多钦(St. Eustochium)。

IV

东方和西方隐修的差异

隐修生活在西方的发展完全有别于在东方,这也是由其外在客观自然因素所决定,地理和气候环境对于西方隐修生活的发展有着极大的限定。在西方,没有旷野、也没有沙漠,荒原只存在于某些多岩的、无人居住的沿海地区和地中海西部的小岛屿。这些有限的荒原地区不能给独居生活者提供适宜的安身之所,恶劣复杂的气候、潮湿寒冷的空气使得独居生活变得异常艰难。越是往北,在高卢、不列颠、爱尔兰一带,就越能够体会到这一点。在西方大部分地区,独居隐修者要对付的头号敌人不是“魔鬼”,而是风湿病、关节炎。所以说独居隐修在西方从来没有赢得如同在帝国东部所受的青睐。如此,进入城市定居便成为隐修者的不二选择,西方隐修院通常都与城中的某座大教堂连接在一起。[9]

欧西比乌斯(Eusebius von Vercelli†370)首先率领他的主教座堂全体神职人员开始城市隐修生活的实践,吟诵圣咏、共同祈祷、视学习圣经和手工劳作为义务性必修的功课。其中著名的隐修院大多位于意大利和高卢南部城市。

这一时期,玛尔定(Martin von Tours315–397 马丁)也在马尔莫提耶(Marmoutier)创立了一个散居隐修点。隐修者单独居住在岩洞或草棚里,但每天都必须举行公共祈祷,并聚在一起只吃一顿饭。当然,早期的隐修生活也成为某些外教人士的攻击对象,他们认为这完全是愚蠢的理念在作崇。同时也有不少的基督徒指责隐修者斋戒过度、穿着古怪、游手好闲。但这些丝毫没有阻碍隐修文化的进一步发展。

玛尔定也是高卢基督宗教界代表性的人物。[10]他出生于今日匈牙利的帕努尼恩(Pannonien),在意大利北方的帕维阿(Pavia)长大,后来成为罗马军团大军官。据说玛尔定告别军旅生涯的过程充满了传奇色彩。《玛尔定传记》的作者苏尔皮奇乌斯(Sulspicius Severus 360–420)记述了一天傍晚玛尔定在亚眠(Amiens)城门外用刀剑将自己所披的军大氅割下一半送给乞丐的故事。[11]后来,他在波提耶的主教希拉利乌斯(Hilarius von Poitiers315–367)的影响下成为隐修士,先是漂泊一段时间,最后在利居热(Ligugé)附近定居下来。他曾奇迹般地使两个死者复活,这让他名声大作。大约370年,他在非议声中仍被选为都尔的主教。任职期间,玛尔定始终保持隐修士的本色。他在马尔莫提耶为独居隐修士建立了一个隐修定居点,他虽是主教,但也和隐修士们常驻在隐居点。

从苏尔皮奇乌斯所写的传记,我们得知玛尔定在中世纪被塑造成圣人的典范。他生活在一个传教事业方兴未艾的时代,关闭和拆毁异教徒的殿宇、砍伐异教的神树,就如建立隐修院和建教堂一样,都属于他的传教计划之列。

这些讲述都表明:玛尔定的天主必须是一位全能勇毅的天主。[12]然而,《玛尔定传记》的写作宗旨却是想要证明玛尔定更是一位“天主的人vir Dei”,他必须通过祈祷和刻苦不断地汲取力量,才能够施行奇迹和战胜魔鬼。玛尔定并非是典型的主教,有关他在牧灵和管理方面的事迹传承甚少,或许其原因在于他必须长时间地沉浸于祈祷和默想中,以便为他的奇迹获取必要而足够的“神力virtus”。

以奇迹装扮起来的圣人是穿越时空的存在者。先知和宗徒的足迹聚焦在他身上——苏尔皮奇乌斯如此塑造了一位他心目中的宗徒式人物——玛尔定。诸如东方隐修世界里的行奇迹者给传记作者以极大的鼓励和启迪一样,玛尔定也毫不逊色。天主今天仍在高卢,透过他的圣人展现他无穷的威能。[13]

随着墨洛温王朝的建立,玛尔定也被提升为法兰克王国的主保圣人。在第七世纪下半叶,亚眠城的半片军大氅突然现世,成为墨洛温王朝和法兰克人最重要的圣髑,都尔城也从朝廷获得直辖自治权。

在战争年代,圣髑被军队带到前线,为保护自己的战士,击退敌人;在和平时期,圣髑则被珍藏在皇家教堂;每逢皇家法官开庭前必须在圣髑前宣誓,或者面朝圣髑方向举行隆重的宣誓礼。

此外,这珍贵的外氅衣块也随着时间的推移而融进文化和语言中。起初,与那半块著名的“玛尔定军大氅”相对应的词语原本是“军人的着装Chlamys”,但自从它晋升为皇家圣髑之后,就称“小披风/短大衣capella”,后来又被称为“大披风/披肩或大衣capa”。受托保管圣髑的神父则被称为“负有特殊使命的司祭,多指随军神父或副本堂神父Kaplan”。皇宫里保存圣髑的地方,被称为“小教堂Chapelle”。那个珍贵宝贝“圣玛尔定的小披风Kapelle des hl. Martin”的名称,同时也演变为“珍藏所”。[14]

玛尔定对后世的影响非常大,在欧洲奉玛尔定为主保的教堂不胜枚举。仅在法国就有3600多座玛尔定教堂。根据1994年巴登符腾堡出版的历史地图册显示,仍另有424座教堂是以玛尔定为名。[15]

V

南高卢地区的隐修传承

隐修运动在南高卢也得到迅速发展。公元400年左右,霍诺拉都斯(Honoratus†429)在今日戛纳附近的雷岸岛(Lérins)建立一座隐居点,其很快扩展成一座规模宏大的隐修院,许多参议员级别的高层和贵族都居住在这座隐修院内,对他们而言,这也是“回归乡下生活”的延续。

当时由于北方蛮族部落的不断侵袭,罗马帝国的贵族阶层正在被迫撤离高卢地区。在时代背景的演变下,雷岸岛也就成为一所名副其实的“难民隐修院”,从雷岸岛开始,隐修院在整个南高卢地区稳健扎根,许多雷岸隐修院的隐修士一举成为主教。隐修院、神职界和主教职务,这三者在第5-7世纪的高卢地界始终紧密交织。

从这方面而言,马赛隐修院的创立者若望·卡西安(Johannes Cassian 360–430)也算功不可没。卡西安是一位不遗余力,热衷推广苦修运动的倡导者,在他看来,人必须持久地抵御邪恶意念的诱惑,不断地净化心灵,才能挽救自我。因卡西安过分强调自我努力的思想,因而在529年的第二届奥兰治主教大会上,被冠以“半白拉齐主义”(Semipelagianismus)的名称而受到教会判决。[16]

“即使说卡西安不想把占有神恩和苦修合并为相辅相成的关系,但他的思想仿佛在印证天主的恩宠更多地倾注于苦行者身上。那么,从中衍生的观点是:一个隐修者只要尽力地度完美的生活,就能获得丰盈的恩宠。实践中,这种思维仍在传播,谁多祈祷、常斋戒、不断禁欲和少睡觉,谁就能在天主那里领取更多的嘉奖。这种理解只需要再往前迈一小步,就变成中世纪灵修实践的重要格言:“努力越大,嘉奖越大;刻苦越多,恩宠越多”。这显然为棘手的神学争论留下隐患,而且在整个中世纪都持续发酵,最后在宗教改革中引发一场空前激烈的信仰大战。[17]

完

参考书籍:

Angenendt, Arnold, Das Frühmittelalter. Die abendländische Christenheit von 400 bis 900, Stuttgart 1990.

Beck, Otto, Martinspatrozinien in Südwestdeutschland, in: Werner Grob / Wolfgang Urban (Hrsg.), Martin von Tours. Ein Heiliger Europas, Ostfildern 1997.

Dassmann, Ernst, Kirchengeschichte. Band 2, 2: Theologie und innerkirchliches Leben bis zum Ausgang der Spätantike (Kohlhammer Studienbücher Theologie 11, 2), Stuttgart 1999.

Flusin, Bernard Das reichskirchliche Christentum und seine Ausdrucksform.Theologie – Spiritualität – Frömmigkeit, in: Luce Pietri (Hrsg.), Der lateinische Westen und byzantinische Osten (431–642) (Die Geschichte des Christentums. Religion – Politik – Kultur, 3), Freiburg 2001.

Frank, Karl Suso, Lehrbuch der Geschichte der Alten Kirche, Paderborn 1996.

Gleba, Gudrun, Klosterleben im Mittelalter, Darmstadt 2004, 31–36; Benedikt Konrad Volkmann, der heilige Martin von Tours, in: Inge Milfull / Michael Neumann (Hrsg.), mythen Europas. Schlüsselfrageder Imagination, Regensburg 2004.

Hieronymus, ep. 43, 3, zit. Nach: Ernst Dassmann, Kirchengeschichte. Band 2, 2: Theologie und innerkirchliches Leben bis zum Ausgang der Spätantike (Kohlhammer Studienbücher Theologie 11, 2), Stuttgart 1999.

Jedien, Hubert (H.sg), Handbuch der Kirchengeschichte Bd.II/IDie Reichskirchen nach Konstantin dem Grpßen: Von Nikaia bis Chalkedon, Freiburg. Basel. Wien.1973/1995.

Maraval, Pierre Das Mönchtum im Osten, in: Charles Piétri / Luce Pietri (Hrsg.), Das Entstehen der einen Christenheit (250–430) (Die Geschichte des Christentums. Religion – Politik – Kultur, 2), Freiburg im Breisgau 1996.

注释:

[1]Hubert Jedien (H.sg), Handbuch der Kirchengeschichte Bd.II/IDie Reichskirchen nach Konstantin dem Grpßen: Von Nikaia bis Chalkedon, Freiburg. Basel. Wien.1973/1995, S.381ff.

[2]Hubert Jedien (H.sg), Handbuch der Kirchengeschichte Bd.II/IDie Reichskirchen nach Konstantin dem Grpßen: Von Nikaia bis Chalkedon, Freiburg. Basel. Wien.1973/1995, S.383ff.

[3]Ernst Dassmann, Kirchengeschichte. Band 2, 2: Theologie und innerkirchliches Leben bis zum Ausgang der Spätantike (Kohlhammer Studienbücher Theologie 11, 2), Stuttgart 1999, 169–170.

[4]Hubert Jedien (H.sg), Handbuch der Kirchengeschichte Bd.II/IDie Reichskirchen nach Konstantin dem Grpßen: Von Nikaia bis Chalkedon, Freiburg. Basel. Wien.1973/1995, S.382.

[5]Karl Suso Frank, Lehrbuch der Geschichte der Alten Kirche, Paderborn 1996, 375–376.

[6]Pierre Maraval, Das Mönchtum im Osten, in: Charles Piétri / Luce Pietri (Hrsg.), Das Entstehen der einen Christenheit (250–430) (Die Geschichte des Christentums. Religion – Politik – Kultur, 2), Freiburg im Breisgau 1996, S. 816–847, 834.

[7]Bernard Flusin, Das reichskirchliche Christentum und seine Ausdrucksform.Theologie – Spiritualität – Frömmigkeit, in: Luce Pietri (Hrsg.), Der lateinische Westen und byzantinische Osten (431–642) (Die Geschichte des Christentums. Religion – Politik – Kultur, 3), Freiburg 2001, S. 647–703, 660–667.

[8]Hieronymus, ep. 43, 3, zit. Nach: Ernst Dassmann, Kirchengeschichte. Band 2, 2: Theologie und innerkirchliches Leben bis zum Ausgang der Spätantike (Kohlhammer Studienbücher Theologie 11, 2), Stuttgart 1999, 177.

[9]Hieronymus, ep. 43, 3, zit. Nach: Ernst Dassmann, Kirchengeschichte. Band 2, 2: Theologie und innerkirchliches Leben bis zum Ausgang der Spätantike (Kohlhammer Studienbücher Theologie 11, 2), Stuttgart 1999, 177.

[10]参阅Gudrun Gleba, Klosterleben im Mittelalter, Darmstadt 2004, 31–36; Benedikt Konrad Volkmann, der heilige Martin von Tours, in: Inge Milfull / Michael Neumann (Hrsg.), mythen Europas. Schlüsselfrageder Imagination, Regensburg 2004, S. 90–103.

[11]为何马丁不将整件大衣送给乞丐呢?原因在于:根据罗马的法律,军人对自己随身携带的装备只拥有百分之五十的所有权。

[12]Karl Suso Frank, Martin von Tours und die Anfänge seiner Verbreitung, in: Werner Grob / Wolfgang Urban (Hrsg.), Martin von Tours. Ein Heiliger Europas, Ostfildern 1997, S. 21–61, 43.

[13]Karl Suso Frank, Martin von Tours und die Anfänge seiner Verbreitung, in: Werner Grob / Wolfgang Urban (Hrsg.), Martin von Tours. Ein Heiliger Europas, Ostfildern 1997, S. 21–61, 47.

[14]Karl Suso Frank, Martin von Tours und die Anfänge seiner Verbreitung, in: Werner Grob / Wolfgang Urban (Hrsg.), Martin von Tours. Ein Heiliger Europas, Ostfildern 1997, S. 21–61, 59–60.

[15]Otto Beck, Martinspatrozinien in Südwestdeutschland, in: Werner Grob / Wolfgang Urban (Hrsg.), Martin von Tours. Ein Heiliger Europas, Ostfildern 1997, S. 63–100, 63.

[16]Arnold Angenendt, Das Frühmittelalter. Die abendländische Christenheit von 400 bis 900, Stuttgart 1990, 102–103.

[17]Arnold Angenendt, Das Frühmittelalter. Die abendländische Christenheit von 400 bis 900, Stuttgart 1990, 187–188.