人的头脑是一个不停制造偶像的工厂。

意大利疫情的再次爆发与失控令我们的生活发生了翻天覆地的改变,我们甚至无法为明天或下周做个计划。面对急剧暴增的感染指数,无数个“为什么”充斥了我的脑海:

“为什么老外不戴口罩?都是人自找的!”

“为什么西方人如此自私,竟没有保护他人的意识?”

“为什么只有我还留在这里,等待被感染……”

十月五日,周一,我怀着无奈与悲痛跪坐在圣体面前祈祷:“主,你知道一切!通过这些事情,你愿意告诉我什么?”

三周过去了,“不要为我设限,让我做天主”这句话在我心中一直挥之不去。我反躬自问:“我为天主设限了吗?我让他做天主吗?”

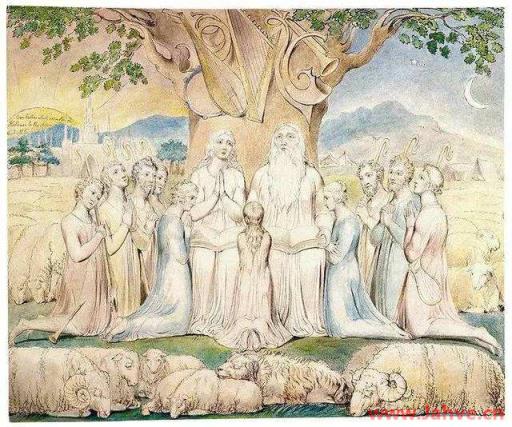

在此,我记起旧约中的约伯,当他面临各种不幸的遭遇时,天主用一连串的问题来回应约伯的质问与抱怨。天主告诉约伯说:“你不是天主,唯有天主才知道万事万物的最终奥秘。”

当天主提出他的问题时,约伯回答说:“我知道你事事都能,你所有的计划,没有不实现的。是我以无智的话,使你的计划模糊不明;是我说了无知的话,说了那些超越我智力的话。请你听我发言;我求你指教我。以前我只听见了有关你的事,现在我亲眼见了你。为此,我收回我所说过的话,坐在灰尘中忏悔。” (约12:2-6)。

在天主的回答中,既没有对降在约伯身上的灾难加以说明,也没有对制造灾难者加以惩罚。天主只是指出祂所创造的宇宙的奥秘,而约伯的回应似乎也只是自我谴责与忏悔。

我多么应该学习约伯“坐在灰尘中忏悔”。我知道自己不是天主,我之所以能够存在,只是因为天主要我存在;我之所以继续留在这里,是因为只有天主知道我留在这里的意义和在我内逐渐成形的新精神是什么。

有时候, 我觉得无助又气愤,然而这些感觉只会让我指责别人。我意识到我自己就是问题的一部分,我需要悔改,尽一己之力来为团体与社会带来一份来自福音的信心、平安与喜乐。在看到或听到那些令人惊骇的新闻时,我真应该有自知之明。若非天主的恩宠,我或许比他们更软弱,更糟糕,因为我们每个人都有犯错和犯罪的可能。

到最后,我并不需要得到“为什么”的答案;我只需要向天主说“是”。我不能知道自己所经历的无奈与痛苦的奥秘;然而,如果我不再用自己的标准为天主设限,如果我相信天主是天主,而且是降生成人,唯一的“道路,真理和生命”(若14:6),我也实在不需要知道。其实,唯一能使悲痛化为积极力量的就是向他说“是”。相信“黑夜要成为……被祝福的,在某种层面上,也需要成为 “是”[1]。有时我发现自己唯有全然地信靠这位我所遇见并相信的天主才能活下去。

生命的确会抛给我们许多难以想象和难以承受的可怕事件,如果想要发现它们对自我生命成长的真正意义,我们必须跳离以自我为中心的价值批判,因为人的“批判”丝毫不能解决现实的任何问题。

我记起十六世纪西班牙加尔默罗会的改革者圣女大德兰,她将天主描绘成一座广大华美的宫殿,殿中居住着一切生存的万物。她写道:“世界上最可怕的事便是:我们的造物主天主必须承受那些在他内的受造物所犯的许多错误行为。”[2]

这个世界原是天主的家庭事业,天主对此充满着爱的渴望。然而,整个人类的生活似乎被暴力、仇恨、战争、天灾和人祸所主导……

当然,天主不会强迫任何人按照祂的意愿而生活。我们是自由的,能够拒绝达到我们最高超的理想和天主对我们的期望。天主对这个世界的期望就是“在我的整个圣山上,再没有谁作恶,也没有谁害人”(依11:9)。

天主为何不消除作恶的人?在“麦子中的莠子”的比喻中,耶稣给了我们答案(参阅玛13:24-30)。家主不同意仆人将莠子拔除,而是让麦子和莠子一起长到收割的时候。在我们所认识的宇宙里,万物都是有关联的,任何东西的毁灭都可能会导致一切的毁灭。当我将自己作为一种角色在此比喻中身临其境时,我感觉到自己就是麦子中的莠子,而且撒播莠子,然而天主并没有立刻将我铲除。或许我们都曾经做过莠子,或许现在仍是莠子,但天主却没有瞬间毁灭我们所居住的世界。

我们不能创造一个“天主”,因为天主不来自于我们的想像和期望。天主是爱!自创世纪开始,人类所面临的第一个诱惑,也是我们今天所面临的诱惑:希望成为一切事情中的“天主”,即按照自己的喜好标准去试图掌控、限制、塑造一个所谓的“天主”,并将其定格在自我认知的框架里。可悲的是,这是一个出于人手制造的“天主”。它既不能带领我们走上救恩的道路,也没有真理可言,更不会改变我们既僵硬又干枯的生命。

教宗方济各在2018年8月8日的公开接见中说:“人出于本性,为了躲避荒漠的不稳定,会寻求一种‘自制’的宗教……定制一个神。为使我们得以成为万物的中心,膜拜自己亲手所造的‘神’。”

“我就是天主”的意念代表了一切欲望和给人获得自由的幻觉,然而它却会奴役人。教宗强调,天主的伟大工程就是消除我们心中对自我的偶像崇拜。

让天主成为天主,好使我们成为真正的自己。因为“人的自由源于他让真天主成为自己唯一的主人”[3]。只有这样,我们才能真正成为散播基督馨香的福音使者。