对圣经的热爱,对天主圣言活泼且甘美的爱,是圣热罗尼莫(Saint Jerome)通过他的生命和著作留给教会的遗产。在他逝世一千六百周年之际,从教会对他纪念日的礼仪经文中[1],我们可以找到一把认识这位圣人的钥匙,并使我们更了解教会史上的这位伟人及他对基督赤诚的爱。这份爱有如分成数条支流的小溪:分见于他作为孜孜不倦的学者、翻译家、释经者、熟知且热情的圣经推广者的不同活动中;也反映在他对圣经经文的精雅注释,对基督真理的热情与富有激情的捍卫,对隐修的刻苦与执着以及对专业的灵修辅导等方面的慷慨及温和中。一千六百年后的今天,这位伟大的圣人对我们二十一世纪的基督徒仍具有重大的现实意义。

前言

公元420年9月30日,在白冷他所建立的团体,即在耶稣诞生地附近的洞穴旁,热罗尼莫结束了他尘世的旅程。他将自己交托给了他一直在圣经中寻求和认识的主。这位主作为法官,曾在一次发烧的睡梦中与之相遇(可能是在375年的四旬期)。那个梦既是他一生中具有决定性转折点的象征,又是他蒙召的时刻,还是他观念转变的标记。在梦中他也看到了自己被拖到法官面前,正如他本人回忆的那样:“当我被问到‘你是谁?’我回答道:‘我是一名基督徒。’”但是耶稣斥责他说:“你说谎!你是西塞罗的门徒,而不是一名基督徒。”[2] 热罗尼莫年轻时就喜欢古典拉丁语之纯美,而圣经的文笔最初使他感到缺乏优雅且不合乎语法,不及他对文学作品的要求。

这段经历激发了热罗尼莫一个信念,即:完全献身于基督和祂的圣言,并努力通过他对圣经的翻译和注释来使神圣的著作逐渐为人所知。这也使得他的生活有了新的和更加坚定的方向:即他将成为天主圣言的仆人——“圣经之躯”。因此,在他毕生追求知识的过程中,充分地利用了他年轻时的所学和罗马式的教育基础,将他的学业转向了对天主和教会团体更大的服务当中。

最终,圣热罗尼被誉为黄金教父时期的古代教会的伟人之一。他成了东西方教会间的桥梁。热罗尼莫是阿奎莱亚(Aquileia)的卢菲诺(Rufinus)的年少故交,热罗尼莫曾与盎博罗削相遇,跟奥斯定时常有书信往来。在东方,热罗尼莫也认识纳齐安的额我略(Gregory of Nazianzus)、盲人狄迪莫斯(Didymus theBlind)、沙拉米斯的埃匹发尼斯(Epiphanius of Salamis)。基督宗教肖像的传统把他呈现为西方教会的四大教父之一,与其同伴奥斯定、盎博罗削和大额我略齐名。

我的前任在许多场合都向圣热罗尼莫致敬。一个世纪前,本笃十五世(BenedictXV)在圣热罗尼莫逝世一千五百年周年的纪念日上,将他的《护慰者圣神》(SpiritusParaclitus)(1920年9月15日)通谕献给了圣人,并向世界推崇他为 “最伟大的释经教父”(doctor maximus explanandisScripturis)。[3] 荣休教宗本笃十六世(Benedict XVI)连续两次在教理讲授活动中介绍了圣热罗尼莫和他的著作。[4] 现在,在圣人逝世1600周年之际,我也很想纪念圣热罗尼莫,并从他对圣经的热爱出发,再次强调他信息和教导的及时性。

确实,作为一位可靠的导师和权威的见证人,热罗尼莫在某种程度上成了以天主圣言为主题的第十二届世界主教会议[5]和我的前任本笃十六世写的《上主的话》(Verbum Domini)的宗座劝谕的焦点,此劝谕于2010年9月30日圣人纪念日上发表。[6]

从罗马到白冷

圣热罗尼莫的人生历程穿越了连接欧洲与东方的罗马帝国之路。他于345年出生于位于达尔马提亚(Dalmatia)和潘诺尼亚(Pannonia)之间的斯特里多(Stridone),即现今的克罗地亚和斯洛文尼亚的边界,在一个基督徒家庭中受到了良好的培育。按照当时的习俗,大概在358年至364年之间他成年时领洗,此时他正在罗马学习修辞学。他在罗马逗留期间,在当时最著名的修辞学老师的指导下,成为了古典拉丁语的狂热阅读者。

完成学业后,他踏上了前往高卢的漫长旅程,并前往当时帝国的城市特里尔——现今的德国。在那里,他第一次遇到了由圣亚大纳削传播的东方隐修主义,最终激发了他对这种经验深刻而持久的渴望,这种渴望将他带到了阿奎雷亚(Aquileia)。在那里,他和一些被称为 “真福合唱团”[7]的朋友们开始了一段共融的生活。

大约在374年,他经过安提约基雅(Antioch)时,决定退隐到哈尔基斯(Calcis)沙漠,以便用一种更严格的方式来度苦修生活。这种生活中留有广阔的空间用于研究圣经语言,首先是希腊语,然后是希伯来语。他师从一个由犹太教归化为基督徒的修士,跟此修士学习了希伯来语及其发音法,他发现这是“困难而满富希望的”。[8]

热罗尼莫选择在旷野里过独修生活,其意义深远至极:他选择在极度简朴、回归本质的地方与天主相遇,与主亲密无间,并透过默观、内在的试炼、灵性的搏斗,认识了脆弱,清楚地意识到自身与他人的限度,承认眼泪的重要性。[9]在旷野里,他体会到了天主具体的临在,需要与祂建立人性的关系,领受祂仁慈的安慰。在这里,我想起了一段伪经中的故事,其中热罗尼莫问主说:“你想要我做什么?”基督回答说:“你还没有给我你的一切。”“但是主啊,我给了你所有的一切,”“有一样你没有给我。”“那是什么?” “把你的罪给我,让我再次为赦免它们而喜悦”。[10]

然后,他去了安提约基雅(Antioch),在那里他被那个城市的主教保禄(Paulinus)祝圣为神父,之后,大约379年在君士坦丁堡那里遇到了纳齐盎的额我略(Gregory of Nazianzus),并继续他的学业。他把几本重要的著作(《奥利振的讲道集》(homilies of Origen)和《欧瑟比的编年史》(the Chronicleof Eusebius))从希腊文翻译成拉丁文,并出席了381年在那里举行的大公会议。这些年的学习表明了他对知识极大的热情和深深的渴求,这使他在工作中不知疲倦且充满热情。正如他所说:“我不时地感到失望,常常放弃,但后来出于我对求知的坚定意志而重新振作。”他研究的“苦涩种子”结出了“甘甜美果”。[11]

382年,热罗尼莫返回了罗马并为达玛索教宗(Papa Damaso)服务,教宗赞赏他的卓绝才华,他成为教宗的亲密助手之一。热罗尼莫在那里参加不同的活动,却没有忽略灵修生活。在阿文蒂诺丘(Aventine),在以度严格的福音生活为宗旨的的罗马贵妇人如玛尔切拉(Marcella),保拉(Paula)和她的女儿欧多钦(Eustochium)的支持下,热罗尼莫创建了一个致力于阅读和严格研究圣经的“晚餐厅”(cenacle)。热罗尼莫(Jerome)是个释经者、老师和神修导师。在这一时期,他着手对福音书和其他新约圣经的早期拉丁语译本进行修订。他从事大量的文字写作,继续翻译了奥利振的讲道集和圣经注释工作,还被公众斥责为异端作家。他有时不客气地加以反驳,但总是为了捍卫纯正的信仰和圣经的传承而至诚渴求。

达玛索教宗的去世打断了他这段紧张而富有成果的时期。热罗尼莫被迫离开罗马城并前往埃及,一些朋友和一些渴望继续灵修生活与研究圣经的妇女们跟随他一同前去,在那里(埃及)他遇到了伟大的盲人神学家狄迪莫斯(Didymus the Blind)。之后他前往巴勒斯坦,并于386年定居在白冷。他恢复了对圣经语言学,即用当地人使用的语言所写成的经文的研究。

他给予圣地的重视不仅体现在他决定移居巴勒斯坦,从386年直到去世,还体现在他对朝圣者的帮助上。在白冷这块心爱的地方,也是耶稣诞生山洞的附近,他创建了 “双胞胎”修会,一个为男性,一个为女性,且接待朝圣者。热罗尼莫展现出他的慷慨好客,接待所有抵达那片土地,以求亲眼看见、亲手触摸救恩史地点的人,并得到文化和灵性双向的提升。[12]

在认真聆听圣经的过程中热罗尼莫认识了自己,找到了天主与弟兄姐妹们的面容。他也更加坚定了团体生活对他的吸引。像他曾在阿奎雷亚(Aquileia)一样,与朋友们度团体生活的渴望促使他创立了修会团体,追求隐修生活的理想。在那里,修会被看作是培育男女会士的“宫殿”,他们都“把自己看作是最小的,以便成为最大的”,对贫穷感到满足,且能以自身的生活方式教导他人。热罗尼莫认为 “一个长上领导之下,许多同伴陪伴”的生活具有培育性,可以学习谦卑、耐心、缄默与温良,并认识到“真理不在黑暗的角落,也不在抱怨者身上”。[13] 他还承认他“渴望修会里的寒舍”,且“渴望蚂蚁们的热情,蚂蚁一起工作,任何东西都不属于个人,一切属于全体”。[14]

热罗尼莫认为他的学习不是为了消遣,也不把学习当作目的本身,而是一种灵修和接近天主的途径。他的修炼旨在更好地为教会团体提供服务。例如他为教宗达玛索提供的帮助以及他为妇女们提供灵修指导的奉献,特别在希伯来语的学习中,从第一个晚餐厅(cenale)到阿文蒂诺丘(Aventine)。这样,他使保拉(Paula)和欧多钦(Eustochium)“进入翻译者的行列”,[15] 且以原文阅读和咏唱圣咏,这在那个时代闻所未闻。[16]

他的精湛博学被用来为传播福音者服务。正如他提醒他的朋友尼坡提亚努斯(Nepotianus)说:“神父的话语须经过阅读圣经来加以调味。我希望你不要成为一个喋喋不休的人或者以言语自欺欺人的人,而是一个懂得神圣的教义(mysterii)、且深刻了解你的天主的教导的人。愚昧无知的人通常会玩弄文字,且通过快速的讲话赢得人的钦佩。那些无耻之徒常解释他们不懂的事,并且为成功说服别人而装作自己是一位大专家。”[17]

热罗尼莫于420年在白冷城安息主怀。他在那里度过了一段极为丰盛且又精彩的生活,全然投入圣经研究,致力于从希伯来原文翻译整部《旧约》圣经的不朽伟业。在那段期间,他为先知书、圣咏和保禄书信作注释,编撰了圣经研究的辅助文件。这份珍贵的工作成果至今仍然能在他的作品里欣赏到,那是对照与合作的成果,涵盖了手稿的誊抄及校对,以及省思和讨论。正如他所说:“我从不相信单靠我一人之力能研究神圣的著作……我习惯提出问题,而且也对我相信自己熟知的事提出疑问,并对我不确定的道理提出怀疑。”[18]他深知自己的限度,恳请别人常常为他代祷,祈求“在启发圣经撰写工程的同一圣神内”[19] 成就他翻译圣经的工作。他也翻译出对释经学不可或缺的作家的作品,如奥利振(Origen),目的是使那些希望更深入、更系统地研究这些材料的人可以阅读它们。[20]

热罗尼莫的研究显示出一份在团体内并为团体效劳的努力,它也为我们,为我们的时代,以及教会众多文化机构树立了众议精神的典范,好让教会机构始终是个“把学问化为服务的地方,缺乏合作及在合作中汇流的学问,就不会有真正且整体的人类发展”。[21]共融的基础是圣经,我们不能只是自读:“圣经是在圣神的启发下,由天主子民、为天主子民撰写而成的。唯有在这与天主子民的共融中,我们才能真正以‘我们’的身份进入天主愿意亲自告诉我们的真理核心。”[22]

受天主圣言所滋养的充实生活经历使热罗尼莫通过写信成为他人的灵修导师。他成为许多人生命的陪伴者,因为他坚信“掌握技能需要一位师傅”。他如此写信给鲁斯蒂库斯(Rusticus):“这就是我想让你明白的,就像一位有过几次沉船经历而幸存的富有经验的水手一样牵着你,试图教导你这位年轻的、未有经验的水手。”[23]在一个动荡不安的时代,他在世界的平安角落经历世间的沧桑以410年罗马沦陷事件为标志,这深深地影响了他。

在他有关教义争端方面的信函中,圣人始终为健全的教义做辩护。他的信函展现出他是个重视人际关系的人,竭力温柔地全然投入其中,不刻意讨人喜欢,却体验到“爱是无价之宝”,[24] 其真实情感披露无遗。这也可以从他将翻译和注释的作品送给朋友作礼物这一事实中看出。尤其是他的朋友、书信往来者及著作的敬献者——那些他恳求以友善而不是挑剔的眼光阅读他著作的人——和他的读者,他同时代的人以及那些将会阅读它们的人。[25]

在生命的最后几年,不论个人或者在团体中,热罗尼莫都在圣经祈祷和默观中度过,同时通过写信的方式服务其他兄弟姐妹。所有这一切都是在白冷城,在那个洞穴附近,那个永恒的圣言由童真玛利亚诞生的地方,圣人深信“内心怀有十字架、复活、基督诞生和升天的地方的人是有福的!心怀白冷的人是有福的,基督每天在他们心中诞生!”。[26]

智慧的肖像

为了全面认识圣热罗尼莫的个性,我们需要结合他两个方面的表现来了解他作为基督徒的特征:一方面,对天主绝对且克苦的奉献,出于对被钉的基督的爱(参格前2,2;斐3,8.10)放弃任何人性的满足;另一方面,投身于勤学苦研,只为能更深入地认识基督的奥秘。圣热罗尼莫所呈献的这两种非凡的特质是一种典范:首先使隐修士和生活在克已与祈祷中的人受到鼓励,以至于在寻找和思考的路途上笃力前行;另一方面,对于学者,应该虔诚地牢记只有当知识建树在对天主赤心的爱,并放弃个人的志向和俗世的渴望时,知识才是有力的。

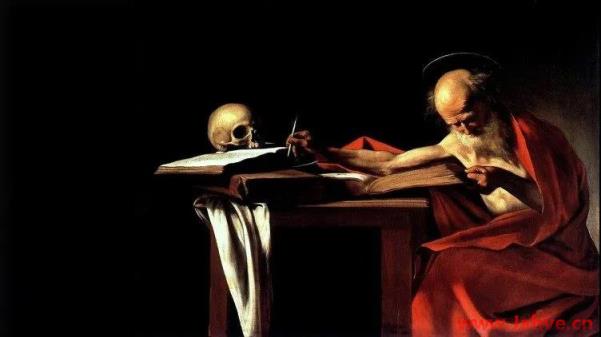

圣热罗尼莫的这些特征已被纳入艺术史领域,他经常出现在西方绘画大师留给我们的作品中。我们可以沿着两条不同的方向来组织那些各样类型的圣热罗尼莫肖像。首先一个重要的形象是隐修士和忏悔者——退隐于沙漠,跪在或拜匐在地上,在许多情形中他右手握着石头为击打胸部,双目凝望被钉的基督。在这个形像里有列奥纳多·达·芬奇的杰作,存放在梵蒂冈美术馆里。圣热罗尼莫的另一个形像是学者——坐在书桌前翻译和注释《圣经》,他被书卷和羊皮纸所包围,呈现出的使命是通过思想和写作来捍卫信仰。另外,AlbrechtDürer就曾多次以这样的姿态来描绘圣热罗尼莫。

以上所谈的这两种形象融合在卡拉瓦乔(Caravaggio)的油画里,保存在罗马的Borghese美术馆里:在唯一的场景里描绘了一位年老的苦修者,披着红色的布,桌上有个头颅,象征尘世的虚荣;同时也刻画出了热罗尼莫作为一名学者的深度,双目注视着书,与此同时他的手将笔浸入墨水瓶,这个举止是作家特有的。

以类似的方式——我称之为智慧——我们应该理解热罗尼莫传记中的所表达的双重画像。的确,一只真正的“白冷的狮子”,当他提高音调时,是为了寻找真理并准备使自己成为无条件的仆人。正如在早期作品《圣保禄生平》,《隐修士Tebe》中他解释到狮子有能力“猛烈咆哮”,但也有眼泪。[27] 因此,在他的画像里呈现了两个并列的相貌,这是他内在的统一。其实,协同这些因素是圣神使他变得成熟。

热爱圣经

圣热罗尼莫的精神特征无疑地是他对天主圣言的热爱及把圣经传给教会。如果说所有的教会圣师(特别是那些在基督徒早期的),都明确地从圣经中汲取他们的教导内容,那么热罗尼莫便是以一种更加系统化和独特的方式这样做了。

近年来,释经者发现了圣经的叙述和诗歌体裁,并为它的表达方式而赞叹。然而在圣经里,热罗尼莫宁愿强调天主启示的谦卑特征和以希伯来语粗糙和几乎原始的自然表达方式与精练的西塞罗式拉丁语形成强烈对比。因此,他不是为了审美而献身于《圣经》,如众所周知,只因圣经可以带领他认识基督,因为不认识圣经,就不认识基督。[28]

热罗尼莫教导我们,不仅学习研究蕴含于《宗徒大事录》中和书信中的福音和宗徒传统,而且整部旧约对理解基督的真理和富饶都是不可或缺的。[29] 以福音为例:它向我们讲述耶稣如何引用梅瑟、先知圣咏来解释祂自己的奥秘,(路四16-21; 二十四27,44-47)(同样的福音经书为此作证:福音中的耶稣如同导师,为了解释他的奥迹,借助于梅瑟、众先知和圣咏)。并且在《宗徒大事录》中伯多禄和保禄的宣讲同样扎根于旧约,如果脱离了旧约,我们就不能完全地理解天主子,默西亚和救世主。同时,旧约也不应被视为一个证明新约的参考——在纳匝肋人耶稣身上实现的预言。从根本上说,只有在旧约的光照下才能更深刻地理解基督的死亡和复活事件的意义。今天我们需要在教理实践和宣讲中以及在神学论述中重新发现旧约不可或缺的贡献,阅读和吸收其中的灵性养分(参则三1-11; 默十8-11)。[30]

热罗尼莫对圣经的完全奉献以一种热情的形式呈现出来,如同古代的先知们一样。正是从他们那里,我们这位学者燃起了他内心的热火,并将此热火转而成为具有爆发力的言语(参耶5:14; 20,9; 23,29; 拉3,2; 德48,1; 玛 3,11; 路 12,49 ),以表达这位仆人对天主的热忱。犹如厄里亚、洗者若翰及保禄宗徒,热罗尼莫对谎言、虚伪和错误教义的激愤使得他的言语有时显得尖酸刻薄。如果将他的著作视为可靠的先知传统的表述和实现,则比较容易理解他作品的辩证幅度。因此,热罗尼莫是一位面对真理坚韧不屈的榜样,为了使人转变,他采取了严厉的指责方式。他强烈的词语和图像表现出他作为天主仆人的勇气,不想讨好人,而只取悦于上主(迦1:10),为此他付出了所有的精力。

学习圣经

圣热罗尼莫对圣经的热爱根植于他的服从。这首先表现在他恭听天主所启示的圣言,及服从那些解释圣传及其讯息的教会的代表。[31] 然而,“信仰的服从”(罗1:5,16:26)不仅是对某些已经知道的信息的被动的接受;更要求个人积极的研究。我们可以将圣热罗尼莫想作圣言的“仆人”,虔诚而勤勉,全身心地投入到培育其兄弟姐妹们的信仰之中去,将更为适宜的对神圣“宝库”的理解交付给他们(参见 1Tim6:20;Tim 1:14)。不理解受默感的作者所写的,天主圣言就缺乏效力(参见Mt 13:19),对天主的爱也无法生长。

圣经的信息并不总是可以立即理解的。如同依撒依亚所言(依29:11),即使对于那些知道如何去“阅读”的人——也就是说,那些有足够知识训练的人——神圣的书籍看上去如同“封着的”,其解释是完全封闭的,需要一个见证者介入,并要提供给他们钥匙以解读释放的信息,他就是主基督。只有他能够破除封印并打开这书(参默 5:1-11),并以此揭示它美好的恩宠涌流(路4:17-21)。许多人,即使在日常礼拜的基督徒中,也常公开说他们无法去阅读它(参依29:12),并不是因为他们不识字,而是因为他们对圣经的语言、其表达的模式及其古代文化传统欠了解。结果就是,圣经的文本变得难以理解,如同是以一种未知的字母和异域的言语写成的。

这就表明一个阐释者作为中介的需要,他可以行使“执事的”功能,以教导那些不能够理解先知信息的人。在这里,我们想到了执事斐理伯,他由主派遣接近了一位太监的车驾,那位太监正在读《依撒依亚先知书》(53:7-8),却无法解锁其中的含义。斐理伯问“你明白你所诵读的吗?”太监回答说:“若没有人指教我,怎么能够?”(宗8:30-31)[32]

热罗尼莫可以作为我们的向导,因为如同斐理伯一样(参见宗8:35),他引领每一个读者走向基督的奥秘,负责且系统地提供释经和文化信息,这为正确且富有成果的圣经阅读是极需要的。[33] 以一种完整和富有技巧的方式,他使用了他的时代中所有可行的方法论资源——天主圣言中语言的力量被传承下来,对抄本的仔细分析与检查,详尽的考古学研究,以及对阐释史的知识——都指向对默感而成的圣经的正确理解。

圣热罗尼莫这个活动的突出方面,同样对我们这个时代的教会非常重要。如果,如同《天主圣言》所训诲的,圣经构成了“神圣神学的灵魂”[34]和基督徒生活的灵性支持,[35] 那么圣经阐释必须要有一些专业知识的辅助。

圣经研究的卓越中心——比如罗马的宗座圣经研究中心、École Biblique以及耶稣撒冷的方济各会圣经研究中心——在教父研究方面,如罗马的圣奥斯定大学自然服务于这个目标,但是每个神学院系应当努力确保对圣经的教导以这样的方式进行,亦即为学生提供在解读技巧上的必要训练,无论是在文本的解经上还是作为整体的圣经神学。可悲的是,圣经的丰富性被许多人所忽视或轻视,因为他们在这个领域没有被提供一个坚实的基础。在加强修士培育与教理讲授者的课程中对圣经学习重视的同时,还要努力为所有的信友提供他们所需的资源,以开启神圣的书卷,并从中汲取无价的智慧、希望与生命的果实。[36]

在这里,我想起本笃十六世教宗在其《上主的话》宗座劝谕中所做的一个观察:“圣言的圣事特性,可与基督在已祝圣的饼酒形下的真实临在作类比……圣热罗尼莫谈及我们领受感恩圣事和天主圣言时应有的态度说:‘诵读圣经,对我来说,福音就是基督的身体;圣经就是他的教导。当他说:谁不吃我的肉,不喝我的血时(若 6:53),这话虽也可以指“感恩”奥迹而言,但基督的体血就是圣经的话,就是天主的训诲。’”[37]

可悲的是,许多基督徒家庭似乎不能——如同在妥拉(即《梅瑟五书》)中所要求的(参见申 6:6)——向他们的子女介绍我主圣言的全部之美与精神力量。这就使我设立了天主圣言主日[38]以作为鼓励对圣经的祈祷性阅读和对天主圣言更加的熟悉。[39] 所有其他的虔敬表达将因此而富有意义,置于其相应的观点并导向在对基督奥迹的完全跟随中的信仰完善。

圣经的拉丁通俗译本

热罗尼莫在研读希腊文和希伯来文中所收获的“辛苦耕耘最甜美的果实”[40] 无疑是他从希伯来原文翻译成拉丁文版本的《旧约》圣经。在当时,罗马帝国的基督徒如果想阅读完整的圣经,只有希腊文的版本。新约圣经是用希腊文写成;而旧约的希腊文版本也保存完整,被称为七十贤士译本,这是在公元前三世纪左右,由亚历山大的犹太团体编译而成。但是,对于拉丁文的读者来说,还没有他们语言的完整圣经版本,仅有从希腊文翻译的零散和不完整的译文。热罗尼莫和后来继续他工作的人们对整本圣经进行了修订和重新翻译,此举功不可没。在罗马,热罗尼莫得到教宗达玛索的鼓励著手修订福音书及圣咏,之后,他退居在白冷城时,开始直接从希伯来文翻译整部《旧约》,这项工作耗时多年。

为了完成这项工作,热罗尼莫充分发挥了他希腊文和希伯来文的学识,以及拉丁文扎实的功底,并运用了他所掌握的语言工具,尤其是奥利振编辑的六文并列的《旧约全书》版本——《六栏经》。最后的版本在不掩盖拉丁文优雅的前提下结合了希伯来语风,又具备了直到现在仍在共同使用的形式,其成果是一座真正的里程碑,在西方的文化历史上留下了烙印,并塑造了西方的神学用语。热罗尼莫的翻译最初遭到了否决,之后却很快成为了学者和普通信徒共同的文化遗产,被命名为“Vulgate”——(拉丁文圣经)。[41] 中世纪的欧洲从热罗尼莫翻译的圣经中学会了阅读、祈祷和思考。因此,“神圣的圣经成为了‘巨大的词典’(保禄·克洛代尔)和‘图像集’(马克·夏加尔),基督教文化和艺术都可以从中汲取丰富的灵感。”[42] 并且,翻译的圣经不断地影响着文学、艺术,甚至是流行的语言,给我们留下了非常珍贵的宝藏。

特利腾大公会议在其Insuper法令中确认了Vulgate的“真实”性,正是由于这一无可争辩的事实,从而证明了它在教会中应用已有数个世纪,从研究方向、宣道和公开辩护等领域都见证了其作为宗教信仰工具的价值。[43] 然而,大公会议从未试图弱化原文的重要性,正如热罗尼莫一直所坚持的,也并不会禁止未来做出更具有可读性的译本。第二届梵蒂冈大公会议中,在听取了主教们的建议后,圣保禄六世希望完成对Vulgate的修改工作,并为整个教会服务。因此,1979年圣若望保禄二世在《使徒宪法圣经辞典》[44]中颁布了典型的版本,称为“新拉丁文”。

翻译如同本地化

通过翻译,热罗尼莫成功地把圣经“本地化”,融入了拉丁语言和文化中。他的这项工作成了教会传教行动历中经久不衰的模范。实际上每当教会团体收到救恩的信息时,天主圣神就会在翻译的过程中赋予福音的本地化。[45] 这里建立了一种循环:正如热罗尼莫的翻译得益于语言和古典的拉丁文化一样,拉丁语的影响是非常明显的,所以在他的翻译中也是如此,通过语言和他的象征意义以及高度丰富的想象,反过来又成为创造新文化的动力。

“热罗尼莫的翻译工作教导我们,每个文化的正向价值和形式为整个教会来说都是一种富藏。天主圣言在新的翻译中以不同方式宣扬出去、得到理解并且生活出来,这些方式充实了圣经”。圣大额我略教宗的名言是“圣经跟着阅读的人成长,[46] 世代以来接收新的口音、新的腔调”,圣经进入不同的文化,都会使教会更清楚地看到一个“佩戴珠宝的新娘”(依61:10)。同时见证了圣经需要不断地按照每个文化、每个世代,甚至是我们当代全球世俗化文化中的用语和思维,持续地进行翻译。[47]

因此,有人指出“翻译不仅只涉及语言的工作,还要真正符合更广义的伦理决定,与生命的整体观念相连结”。[48] 这就是为什么翻译不仅是关注语言,而更是真正反映了一种与整个生活方式相关的更广泛的伦理决定。教宗指出,“若没有翻译,不同语言的团体恐怕无法彼此沟通;我们或许会互相关上历史的门,否认建设相遇文化的可能性。[49]没有翻译,事实上就不能款待他人,甚至是会助长仇视的行径”。因此“翻译者是桥梁的建设者”。有多少草率的判断、多少的谴责和冲突都是因为我们不懂别人的语言而产生,而我们要带着坚定的希望,在翻译中致力展示我们的爱。

热罗尼莫也必须反驳当时的主导思想。如果说希腊知识在当时的罗马帝国初期是比较普遍的,那么在他的时代希腊语已经成为小语种,他就成为希腊语和基督宗教语言和文学方面最好的专家之一。刚开始学习希伯来语时,他经历了一段艰辛和孤独的旅程。如果正如人们所说“我的语言极限就是我的世界极限”,[50] 我们可以对圣热罗尼莫的语言知识和基督宗教有更加深入的了解。

在纪念圣热罗尼莫逝世1600周年之际,我们的目光转向非凡的传教活力,即圣经已经被翻译成三千多种语言的事实,这其中有多少的传教士以他们的语法和其它语言工具在出版。这使我们能够进行更广泛的交流,并成为“达到每个传教士愿望的工具”,[51] 我们必须支持这项工作并对其进行投资,帮助克服沟通上的限制和失去的机会。现在仍然有很多工作要做。有人说,没有翻译就没有理解:[52] 我们既不会理解自己也不会理解他人。

圣热罗尼莫和宗座

圣热罗尼莫与罗马城一直保持着一种特殊关系:罗马是一个精神港湾,至此他不断往复;(他)在罗马受到人文的培育并被冠以基督徒之名,他是一位罗马人(homoromanus)。此种联系以一种特殊的方式在该城所用之语言拉丁语内发生,他成为其语言大师和促行者,总之,他与罗马教会尤其和宗座紧密相联。圣像学的传统错把他服之以枢机红衣呈现出来,意为暗示他归属于罗马神职界,站队教宗大玛索斯。他在罗马开始校对翻译,即便当嫉妒与误解迫使他离开罗马城后,他依然与宗座保持着紧密的联系。

对圣热罗尼莫而言,罗马教会是多产的土地,于此基督的种子结出丰硕的果实。[53] 在动荡时期,教会的无缝长衣经常被基督徒撕裂,圣热罗尼莫守望着宗座作为保障的基点:“如同除基督外我不会跟随任何人,同样,与宗座相联我才感知自己在信仰团体之内。我清楚地知道基督的教会建筑在这块磐石之上。”在与亚略派的争论中他写信给【教宗】大玛索斯:“谁不与你聚集,便是分散。谁不与基督相持守,便是与反基督者为伍。”[54] 因此他也可以说:“从属于我的,即与宗座在教会团体内站在一起的人。”[55]

圣热罗尼莫常常卷入关于信仰的激烈纷争内。或许真理之爱和对基督之迫切护卫使得他在书信及文件中以猛烈的言辞朝向目标喷薄而出。尽管他的生活奉和平为圭臬:“我们期望和平,我们不仅仅是简单的期望,而更为此祈求。我们祈求基督的和平,真正的和平,没有仇恨的和平,没有隐匿战争病菌的和平,并非压迫反对者而是团结在友好内的和平。”[56]

我们的世界比以往任何时候需要慈悲和团体的治愈。请允许我再一次重复:让我们给出一个兄弟间有吸引力且能照亮的标记。[57] “于此所有人将认出:你们是我的门徒,当你们相亲相爱时”(若13:35)。这也是为此耶稣向天父恳切祈求的:“你们应当合而为一[…]在我们内[…],为了让世界相信”。(若17:21)

爱圣热罗尼莫之所爱

此书至尾我想向所有人发出一个更广的呼吁,后世给予了圣热罗尼莫许多赞誉。然而他不仅仅作为一位“图书馆”的促行者,从此馆内基督宗教还可以跨时空地汲取营养——出自圣经的宝藏——而且致使在他身上发挥效力的。他自己描写Nepotian的话:“通过勤奋的阅读和终日的思考,他从内心建立一个基督的图书馆。”[58] 圣热罗尼莫不畏艰辛,充实了自己的图书馆,在此内他不断见证对信仰的理解和对灵性生活永不放弃的研究;在此事工上他对现今亦是一个神奇的榜样。学习为他不是在他青年时期陶成培育的限制,而是一种持之以恒的职责,生命的优先项。除此之外我们也可以说,他内化了一整座图书馆且成为了别人的知识源泉。当Postumianus于公元四世纪考察东方并接触隐修运动时,他成了热罗尼莫生活方式的见证者,他花费几个月的时间同圣人一起生活并描述他如下:“他一直阅读,一直忙碌于书,或昼或夜皆无休息,总是阅读或写作。”[59]

童贞玛利亚就是这样的一位杰出榜样,圣热罗尼莫不仅以童贞女和母亲的名号向玛利亚呼求,还把她当作一位以祈祷态度阅读圣经的模范。玛利亚把一切事默存心中,反复思索(参路2:19;3:15),“因为她是个圣洁的女子,读过圣经,了解先知,并记得天使嘉俾厄尔对她所传报的同先知们所预言的一样……她看着新生的婴儿,她的独生子,躺在马槽里啼哭。她看到的实际上是天主子;她把所看到的与她所读到和听到的相比。”[61] 所以,让我们把我们自己托付于圣母玛利亚,因为她比任何人都能够教导我们如何阅读、反省、默观天主,也教导我们向那从不厌倦地接近我们生活的天主祈祷。

教宗方济各于在任第八年,2020年九月三十日,圣热罗尼莫逝世1600周年纪念日,在罗马拉特朗大殿签署此牧函。

参考书目:

[61] Homilia deNativitate Domini IV: PL Suppl. 2, 191.