绪论

一、唐、元时期

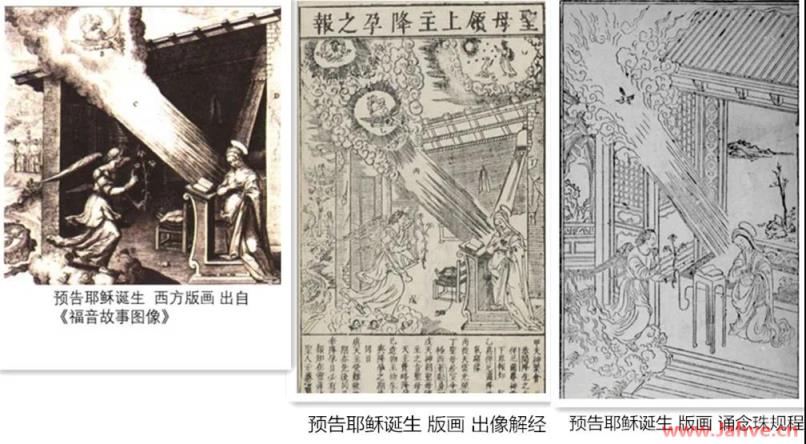

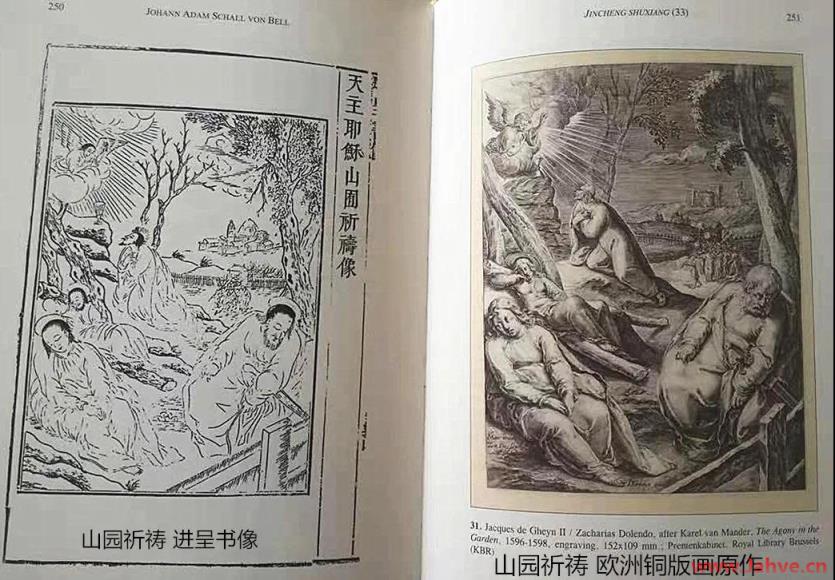

二、明、清时期

三、晚清、民国时代

1925年刚恒毅在北京参观了陈煦的个人绘画展,他对陈缘督的绘画才能大加赞赏,遂邀请他到宗座代表公署谈论圣经和信仰,并提供了几幅意大利的绘画艺术作品供他参考,请他创作一幅中国式的天主教绘画。很快,陈缘督便画了一幅圣诞题材的圣母圣子图给刚恒毅过目。这幅画竖式构图,工笔设色,前景是圣母跪在地上注视着躺在马槽里的圣婴耶稣;中景是一道围墙和参松,采用西洋画中透视和光影的手法;深景是湖泊和山脉。刚恒毅对此高度赞扬,并推荐刊登在一些教会刊物上。

这是陈缘督本人天主教艺术的创作起点,也是辅仁画派的开端。当时中国绘画界名家辈出,刚恒毅为什么唯独挑选了陈缘督来作为天主教艺术改革的先锋?更何况,陈缘督在当时的绘画界和文化界算不上是名流大家。也许最主要的是,陈缘督守古的画风吸引了刚恒毅。因为二十世纪初期的中国处在大变革的潮流中,在中国历史上,没有任何一个时代像当时一样有大量的西方人涌进中国,也有大量的中国人走出国门学习西方知识。因此,这一时段西方文化强力地冲击着中国传统文化,多少饱学之士试图应用西方的科学知识来改造中国传统。在绘画艺术上也不例外,大多数的画家开始在中西方画风之间摇摆,西方艺术中的大量技法被糅合在中国传统绘画里,而也有一些画家依然坚守着中国古典绘画的阵营,陈缘督便是其中之一。同时他还对佛教题材的绘画有足够的经验,尤为擅长古代仕女画,他笔下的仕女典雅恬淡,刚恒毅曾评价说他的画设色精巧,构图坚定,充满诗意,用线条谱写了旋律,用色彩构成了乐章。而这些因素恰恰是刚恒毅主教所最为注重的,在他的一些艺术评论的文章中我们可以窥视到这一点。在他看来,东方的艺术与天主教的精神境界十分契合。西方艺术注重人和物体的结构和形式美,趋向写实;而中国艺术不仅将人物精神化了,而且也将景物精神化了。所以,中国画中蕴含着优美的诗意,与天主教的精神意境豁然相通[32]。

为什么中国基督宗教艺术中的圣母形象总是摆脱不了与佛道雷同的命运?它们是否能够有力地表达基督教的精神?如此种种问题,陈缘督不是未曾发现,从他的一些文章中可以看出他是有所觉醒的。陈缘督在谈到对创作中国式天主教绘画的心路历程时这样说:“当我依照中国艺术的古老法则描绘基督教奇迹寓言的时候,我相信所表现的对象在客观视觉上能与人新颖和未知的影响,与此同时,显然我也在丰富古老的艺术法则……如果,我能运用中国艺术的原理通过画面来表达我们神圣的教义,并且依靠这种如此习以为常的方式来吸引同胞靠近天主,为什么我不从事这一有益和令人愉悦的事工呢?”[43]但是这一切做起来并不是那么简单的,毕竟辅仁画派的这种艺术实践太过短暂,以至于没有足够的时间与观众进行广泛而深入的对话。陈缘督描述1935年在上海举办的一次基督教绘画展览时说:“就在第二天,参观者已经光临,以后络绎不绝。许多人是出于好奇,有人还拍了照片……一些人指出我们的缺点,更多的人则是大肆赞扬并鼓励我们。但是,我确实感到许多人在我们背后严厉地发出批评。真的,我的感觉并不满意。许多天主教徒缺乏欣赏天主教艺术的能力。在观察中,许多人只是来看看而已。另外一些人则将这些图画视为奇异之物,随便任意地打量一番,没有受到任何熏染和影响。他们既不理解这些绘画,也不理解其中蕴藏着的艺术。只有极少数人热爱这种新的中国式的基督教艺术,并给与我们有益的忠告,而这种忠告正是我们所需要的。我们以最大的诚心欢迎所有促使我们改进工作的建议,我们希望更迈进一步,我们满怀信心地要这样做。”[44]纵观这一时期的中国教会艺术,我们发现这是中国基督宗教艺术“本地化”的觉醒时代。以前虽然也出现一些具有中国风格的艺术形式,但那只是无意识的或被动式的迁就,但这一时期却是教会自上而下有意识的推动。虽然,这段时间不算很长,但所呈现出的艺术门类非常多样化。很有意思的是上海的土山湾画馆和北京的辅仁画派,他们始终走在两个不同的极点上。土山湾画馆把西方艺术介绍给了中国,以至诞生了中国油画。辅仁画派却是把中国艺术介绍到了西方,在基督教艺术世界增添了中国绘画。无论如何,这段历史对于中国基督宗教艺术的发展有着举足轻重的作用,对今天中国教会艺术的发展也有着极其重要的参考价值。

结语

梳理和总结中国基督宗教艺术的发展脉络,对于批判性地看待当代基督宗教艺术“本地化”有着极其重要的意义。八十年代初期,伴随着改革开放的不断深化,支离破碎的中国教会也被再一次开放,在经历了长时间的禁锢后百废待兴,首当其冲的便是教堂的修建。经过二十多年的修整,教会的硬件设施已经基本趋于完善。进入二十一世纪,教会艺术如雨后春笋般在各地发芽生长。可以说没有任何一个时代能像今天一样,艺术门类如此多元化地发展,同时种种矛盾和问题也日益凸显。各种定义混淆不清,“圣像画”“圣经画”与“宗教题材画”的概念混乱,对于“中国化”的质疑又殃及到了对“本地化”的反感,许多定义有待理清和建构。宗教绘画、雕塑、建筑、手工艺品乃至教会音乐看似繁荣的背后却透露出民族文化的缺失,这种对传统文化的不认同所直接体现出的就是中国宗教艺术的西方化、世俗化以及流行化。纵观基督宗教艺术在中国的发展历史,同样没有任何一个时代像当代一样对于西方艺术的膜拜如此兴盛。外表粘贴着瓷砖的不伦不类的哥特式教堂随处可见,五百年前在欧洲风靡一时的经典油画被拷贝复制得似是而非。这似乎要感谢一百年前土山湾画馆的功劳,教会了今天的中国艺术家娴熟地运用西方油画技巧,使我们有足够的自信和能力去拷贝一幅古典油画,而不再像明清时代那样只能用自己的艺术语言去复制了。这是在进步还是在退步?也许我们现在还看得不够清楚,只能留给后人去评判了。但我们从中国宗教艺术的发展史中可以看到,“本地化”一直是先辈们努力的方向。只有把基督宗教信仰根植在中国文化中,才能使其蓬勃发展,否则只能是无本之木。

注释:

[1]阿罗本(Olopen),是已知的第一个到中国传教的基督教教士。唐贞观九年(635年)从波斯到唐帝国京城长安,是大秦僧侣入中国的第一人。十二年,唐太宗李世民诏称“波斯僧阿罗本,远将经教来献上京”,并命令在长安城中义宁坊建寺一所,度僧二十一人,许其传教。除传教之外,还住持译经工作。唐高宗封其为“镇国大法主”。其所传为聂斯托利派基督教,当时被称为景教。

[2]前人分龙为四种:有鳞者称蛟龙,有翼者称为应龙,有角的叫虬龙,无角的叫螭。《汉书·司马相如传上》:“于是蛟龙赤螭。”颜师古注:“文颖曰:‘龙子为螭。’张揖曰:‘赤螭,雌龙也。’如淳曰:‘蠄,山神也。’”《广雅》云:“有角曰虬,无角曰螭。”

[3] 汉代的玉器雕刻已出现利用玉髓的巧雕,悬挂时可以达到左右平衡。螭龙寓意美好、吉祥、招财,也寓意男女感情和美。《天主教梵二会议文献·告艺术工作者书》,上海:光启出版社,2003年。

[4]张乃翥:《跋河南洛阳新出土的一件唐代景教石刻》,《西域研究》2007年第1期。

[5]李静蓉、林正礼:《泉州景教石刻与佛教关系发微》,《东南学术》2013年第1期。

[6]徐苹芳:《北京房山十字寺也里可温石刻》。

[7]美国籍耶稣会神父胡天龙(Francis A. Rouleau):《扬州拉丁文墓碑:中国中世纪基督教的里程碑》。本文参照张蓓蓓:《明清耶稣会圣母像研究》,上海师范大学博士论文,2016年。

[8]李静蓉、林正礼:《泉州景教石刻与佛教关系发微》,《东南学术》2013年第1期。

[9]顾卫民:《中国基督宗教的艺术历史》。

[10]原奏折材料来源于《燕京开教略》,北京救世堂印书馆光绪三十一年(1905)版。本文参照姚鹏、陶建平《梵语唐言:从土山湾画馆到辅仁画派的艺术实践》,北京:中国社会科学出版社,2020年。

[11]唐寅(1470-1524),字伯虎,后改字子畏,号六如居士、桃花庵主、鲁国唐生、逃禅仙吏等,明代画家、书法家、诗人。与祝允明、文徵明、徐祯卿并称“吴中四才子”。绘画上与沈周、文徵明、仇英并称“吴门四家”,又称“明四家”。

[12]程大约,明代万历年间徽州人氏。字幼博,又名君房、士芳,岩寺人。明代著名的制墨家。

[13]罗佛,出生于德国的犹太人,曾在德国攻读汉学,1898年移居美国。通晓汉语、日语、藏语。民国时期曾多次来中国考察。

[14]姚鹏、陶建平《梵语唐言:从土山湾画馆到辅仁画派的艺术实践》,第327页,北京:中国社会科学出版社,2020年。

[15]董其昌(1555-1636),字玄宰,号思白,别号香光居士,松江华亭(今上海市)人。明朝后期大臣,著名书画家。万历十七年,中进士,授翰林院编修,官至南京礼部尚书。崇祯九年,卒,赐谥“文敏”。

[16]吴历(1632-1718),清初书画家,耶稣会士。字渔山,号墨井道人、桃溪居士,江南常熟(今属江苏)人。少时学诗于钱谦益,学画于王鉴、王时敏。康熙二十一年入天主教,继至澳门进耶稣会,晋铎后在嘉定、上海等处传教三十年。著有《墨井诗钞》《三巴集》《桃溪集》《墨井画跋》。为画坛“清初六大家”之一。

[17]郎世宁(Giuseppe Castiglione, 1688-1766),天主教耶稣会修士、画家,意大利米兰人。1715年(清康熙五十四年)来中国传教,随即入皇宫任宫廷画家,历经康熙、雍正、乾隆三朝,在中国从事绘画50多年,并参加了圆明园西洋楼的设计工作,为清代宫廷十大画家之一。

[18]徐悲鸿:《中国新艺术运动的回顾与前瞻》,载于《时事新报》民国三十二年(1943)3月15日。

[19]韩京雷:《中国天主教绘画艺术的本土化研究》,中国美术学院博士论文,2019年。

[20]马礼逊(Robert Morrison, 1782-1834),英国人,是西方派到中国大陆的第一位基督新教传教士,清嘉靖十二年来到中国。马礼逊编辑出版了中国历史上第一部英汉字典——《华英字典》,第一个把《圣经》译成中文,以自己的医学知识在澳门开办了第一个中西医合作的诊所。

[21] 杨格非(John Griffith, 1831-1912),英国公理会牧师,清咸丰五年(1855)来华,1888年被选为英国公理会全国总会主席。在华传教五十年,撰写了很多传教作品。

[22]姚鹏、陶建平《梵语唐言:从土山湾画馆到辅仁画派的艺术实践》,第327页,北京:中国社会科学出版社,2020年。

[23]沈子高(1895-1982),字炎若,生于上海,求学于圣约翰大学,获博士学位,先后任教于成都华西神学院、上海中华圣公会中央神学院,后任中华圣公会陕西传教区主教。

[24]《夫至大》通谕是教宗本笃十五世在1919年发布的宗座牧函,其内容大致是强调教会当尽量与当地文化和社会相融合,欧洲传教士应当尽力培养本地神职人员等。

[25]刚恒毅(Celso Benigno Luigi CardinalCostantini, 1876-1958),字高伟,意大利人,是第一位驻华宗座代表、主徒会的会祖和圣座传信部秘书长(后担任梵蒂冈教廷秘书长)。

[26]刚恒毅:《基督宗教艺术在中国》。

[27]韩勇:《基督教艺术中国化的形式语言分析》,中央美术学院硕士论文,2008年。

[28]刚恒毅:《基督教艺术在中国》。

[29]狄化淳(1878-1951),比利时人,圣母圣心会会士,1902年来华,先后在兰州、宁夏、绥远任本堂神父。二战时期遭日军拘押,战后在北京几所医院任驻院神父。

[30]方希圣(1903-1974),比利时人,圣母圣心会会士,1929年来华,先在西湾子等堂区任本堂神父,后来执教于北京辅仁大学教授西方艺术课程。二战期间被囚禁在潍县集中营,战后获释,1947年回国。

[31]陈煦(1902-1967),字缘督,号梅湖,圣名路加,广东梅县人,自幼习画,擅长中国画,尤其擅长仕女人物画。1930年起任教于北京辅仁大学,1932年受洗入天主教。解放以后主要从事连环画创作,他创作的连环画《水浒传》《西游记》《白蛇传》等诸多画册,成为脍炙人口、家喻户晓的作品。

[32]刚恒毅:《在中国耕耘》(下),第121页。

[33]白立鼐(1891-1985),奥地利人,圣言会修士,1923年来华,先后在山东兖州教区的学校和神学院任教。1933年被派往北京辅仁大学美术系教授西方美术。

[34](奥)雷立柏:《我的灵都》,第209页,北京:新星出版社,2017年。

[35]王肃达(1901-1963),字赞虞,圣名乔治,号墨浪。生于北京,家族信佛,1933年应陈缘督邀请加入艺人之家。1936年毕业后任辅大美术系和辅仁中学教员,1937年力排众议领洗入天主教,从此全身心投入教会画的创作,二十世纪五十年代以后从事连环画创作,代表作有《愚公移山》《牛郎织女》等。

[36]陆鸿年(1919-1989),江苏太仓人,生长于书香世家。其祖父卢宝忠是清末教育家,光绪二年(1876年)进士,历任内阁学士、礼部尚书等要职。其外祖父徐郙是同治元年(1862年)进士,官至兵部尚书、左都御史。工诗词,善书画。受家风熏陶,陆鸿年从小习画。1933年考入辅仁大学美术系,尤其对中国壁画感兴趣,师从白立鼐学习西方壁画,师从黄宾虹学习山水画。1944年毕业后留校任教。1943年皈依天主教。二十世纪五十年代以后主要从事中国传统壁画的保护和整理。六十年代完成了对山西永乐宫八百多平方米壁画的临摹。

[37]徐济华(1912-1937),圣名嘉禄,河北人,出生贫寒,求学于辅大美术系,师从陈缘督,在宗教画创作方面很有天赋。1932年皈依天主教。毕业后以卖画为生,赡养其母,但不幸患肺病,二十五岁便英年早逝。

[38]李鸣远,1906年生于河北涞水。1933年毕业于辅大美术系,后执教于辅仁中学。

[39]王呈祥,又名王思鹏,号云峰居士。河北徐水人。1940年毕业于辅大美术系,师从溥学斋,花鸟山水无所不能。

[40]黄瑞龙,1914年出生于四川绥山,1940年毕业于辅大美术系。

[41]康同璧(1886-1969),字文佩,广东南海人,康有为次女,早年留学于哈佛大学及加林甫大学,毕业回国后历任万国妇女会副会长、中国妇女会会长,1951年被聘为中央文史馆馆员。

[42] 王治心:《中国本色教会的讨论》,见《青年进步》第79期,1925年。

[43] Daniel Johnson Flening, Each with His Own Brush:ContemporaryChristian Art in Asia and Africa, Friendship Press, 1938, P.13.本文参照《梵语唐言》。

[44]顾为民:《基督宗教艺术在华发展史》,第154页,上海:上海书店出版社,2005年。